Planetarium Resorces of Japan 2020

本ページはデータブック編集時に順次公開を行ったページです。

本ページはデータブック編集時に順次公開を行ったページです。

下記に印刷版のPDFがありますので、こちらをご覧ください。

今後、個別のpdfについてこのページで公開していく予定です。

![]() プラネタリウムデータブック2020

(2023.10.21追加)

プラネタリウムデータブック2020

(2023.10.21追加)

はじめに

「プラネタリウムデータブック2020」(以下DB2020)は、2012年5月に日本プラネタリウム協議会(JPA)が発行した「プラネタリウムデータブック2010」および、2016年10月に発行した「プラネタリウムデータブック2015」を継承する形で発行するものです。

このwebページではその仮公開版として分析や編集が終わったものから順次公開してまいります。それらの作業が完了した時点で印刷製本を行いPDFでの公開を行います。また印刷冊子はJPA会員施設や国会図書館などへ送付する予定です。

2020というタイトルを持ちながら、調査開始が2022年2月にずれ込み、2023年3月末時点でwebページでの仮公開となりましたことを深くお詫び申し上げます。

本調査にご協力いただいた皆様にあらためて御礼申し上げます。

2023年3月

日本プラネタリウム協議会

データブック編集担当

毛利勝廣

田中里佳

■プラネタリウムデータブック2020調査概要

本ページにおける調査実施内容をまとめます。データのまとめの時期は下記の様に2つあります。そこで施設数などは違いがあります。本文中では必要に応じてどちらの時点での結果であるかを記載していきます。

またデータブック2020に全ての施設がお答えいただいているわけではありませんし、有効な回答でない場合もあります。そこで必要に応じて有効回答数なども表記していきます。全体としてざっと200+の有効回答が得られています

1:データブック調査時点 ご報告いただいた2019年度末の状況

2:データブック編集時点 2023年2月の状況をその後の基礎調査などから反映したもの

本ページでは分析などを要するものはデータブック調査で回答していただいた1を、施設一覧や設置状況については2を採用しています。

以下は、データブック2015以降に行なった調査の一覧です。

プラネタリウム施設状況・基礎調査

2016年度基礎調査

2015年度の状況について、調査票を2016年10月末に郵送し実施。

調査項目はプラネタリウム投影回数、観覧者数、特記事項。

調査票配布数は314、回収数は253(2016年12月20日時点)、回収率は81%。

2017年度基礎調査

2016年度の状況について、調査票を2017年4月に郵送し実施。

調査項目はプラネタリウム投影回数、観覧者数、特記事項。

調査票配布数は322、回収数は263(2017年6月15日時点)、回収率は82%。

2018年度基礎調査

2017年度の状況について、調査票を2018年4月に郵送し実施。

調査項目はプラネタリウム投影回数、観覧者数、特記事項。

調査票配布数は314、回収数は240(2018年8月29日時点)、回収率は76%。

2019年度基礎調査

2018年度の状況について、調査票を2019年5月に郵送し実施。

調査項目はプラネタリウム投影回数、観覧者数、特記事項。

調査票配布数は308、回収数は242(2019年10月1日時点)、回収率は79%。

2020年度基礎調査

2019年度の状況について、調査票を2020年5月に郵送し実施。

調査項目はプラネタリウム投影回数、観覧者数、特記事項。

調査票配布数は303、回収数は256(2020年10月1日時点)、回収率は84%。

2021年度基礎調査

2020年度の状況について、調査票を2021年7月に郵送し実施。

調査項目はプラネタリウム投影回数、観覧者数、特記事項、新型コロナウイルス感染症対策でのプラネタリウム休演期間。

調査票配布は300、回収数は236(9月30日時点)、回収率は79%。

2022年度基礎調査

2021年度の状況について、調査票を2022年8月に郵送し実施。

調査項目はプラネタリウム投影回数、観覧者数、特記事項、新型コロナウイルス感染症対策でのプラネタリウム休演期間。

調査票配布は303、回収数は239(10月5日時点)、回収率は79%。

『プラネタリウムデータブック2020』調査

2022年2月に実施。調査票を日本全国のプラネタリウム施設およびプラネタリウム事業者に郵送またはEメールに添付して送付しました。

調査項目はプラネタリウム施設(事業者)について、設備について、運営について、投影について、関連事業および携わる人について等で、設問数52項目です。

以前からのデータブック調査や基礎調査の回答内容を調査票に事前に埋め込んだ形で送付、記入の利便さと回答のゆらぎ軽減を狙いました。また回答内容はkintoneのデータベースに入力して一元管理し、今後の調査への利便性や継続性を持たせようとしています。

配布総数317、回答数231(回答率73%)。

プラネタリウム・データブック2020 依頼文書

プラネタリウム・データブック2020 調査票

配布数と回答率

それぞれの調査における配布数とその回答数、回答率です。データブックにおいては内容も多岐に渡ったため少し低めの解答率になっています。

| 2016年基礎調査 | 2017年基礎調査 | 2018年基礎調査 | 2019年基礎調査 | 2020年基礎調査 | 2021年基礎調査 | 2022年基礎調査 | 2020年データブック | |

| 配布数 | 314 | 322 | 314 | 308 | 303 | 300 | 303 | 317 |

| 回答数 | 253 | 263 | 240 | 242 | 256 | 236 | 239 | 231 |

| 回答率 | 81% | 82% | 76% | 79% | 84% | 79% | 79% | 73% |

2020年データブック調査に回答いただいたプラネタリウム施設およびプラネタリウム事業者一覧

(巻末プラネタリウムリスト掲載順、施設正式名称)

室蘭市青少年科学館/帯広市児童会館/札幌市青少年科学館/北網圏北見文化センター/厚岸町海事記念館/釧路市こども遊学館/旭川市科学館/小樽市総合博物館/なよろ市立天文台/りくべつ宇宙地球科学館/札幌もいわ山ロープウェイ/北海道立オホーツク流氷科学センター/青森市中央市民センター/八戸市視聴覚センター・児童科学館/十和田市生涯学習センター/青森県総合学校教育センター/盛岡市子ども科学館/岩手県立県北青少年の家/岩手県立総合教育センター/SL銀河・車内プラネタリウム/大崎生涯学習センター/仙台市天文台/能代市子ども館/秋田ふるさと村 星空探険館スペーシア/秋田県児童会館/由利本荘市スターハウス コスモワールド/北村山視聴覚教育センター/最上広域市町村圏事務組合教育研究センター/鶴岡市中央公民館/河北町総合交流センター サハトべに花/田村市星の村天文台/棚倉町文化センター「倉美館」/郡山市ふれあい科学館/福島市子どもの夢を育む施設こむこむ/つくばエキスポセンター/鹿嶋市大野潮騒はまなす公園展望塔/日立シビックセンター科学館/常陸大宮市パークアルカディアプラネタリウム館/鹿沼市民文化センター/栃木県子ども総合科学館/真岡市科学教育センター/前橋市児童文化センター/利根沼田文化会館/伊勢崎市児童センター/高崎市少年科学館/群馬県生涯学習センター少年科学館/ぐんまこどもの国児童会館/向井千秋記念子ども科学館/藤岡市みかぼみらい館/埼玉県立小川げんきプラザ/鴻巣市立吹上中学校/熊谷市立文化センター プラネタリウム館/埼玉県立名栗げんきプラザ/さいたま市立岩槻児童センター/寄居町児童館/北本市文化センター中央公民館プラネタリウム/坂戸市立坂戸児童センター/入間市児童センター/さいたま市宇宙劇場/さいたま市青少年宇宙科学館/吉川市児童館ワンダーランド/加須未来館/川口市立科学館/星と宇宙のミニ博物館「青星」/柏市立図書館/松戸市民会館プラネタリウム室/市川市少年自然の家/船橋市総合教育センタープラネタリウム館/千葉県手賀沼親水広場・水の館/長生村文化会館/白井市プラネタリウム館/千葉県立水郷小見川青少年自然の家/千葉市科学館/科学技術館/東京海洋大学/品川区立五反田文化センタープラネタリウム/中野区もみじ山文化センター/中央区立郷土天文館/府中市郷土の森博物館/世田谷区立中央図書館プラネタリウム/板橋区立教育科学館/葛飾区郷土と天文の博物館/ギャラクシティ/ベネッセスタードーム/多摩六都科学館/コニカミノルタプラネタリウム満天in Sunshine City/日本科学未来館/学校法人 玉川学園/コスモプラネタリウム渋谷/コニカミノルタプラネタリウム天空/国立天文台4D2Uドームシアター/コニカミノルタプラネタリアTOKYO/港区立みなと科学館/川崎市青少年科学館/平塚市博物館/横浜こども科学館/厚木市子ども科学館/伊勢原市立子ども科学館/藤沢市湘南台文化センターこども館/横浜市立南高等学校プラネタリウム/相模原市立博物館/新潟県立自然科学館/堀之内公民館プラネタリウム/柏崎市立博物館/上越清里 星のふるさと館/村上市教育情報センター/富山市科学博物館/黒部市吉田科学館/いしかわ子ども交流センター/山中児童センター/石川県柳田星の観察館「満天星」/金沢市キゴ山ふれあい研修センター天文学習棟/能美市根上学習センター/ひととものづくり科学館/福井県自然保護センター観察棟/敦賀市立児童文化センター/河野天文学習館/福井県児童科学館/福井市自然史博物館分館/山梨県立八ヶ岳少年自然の家/山梨県立科学館/長野市立博物館/大町エネルギー博物館/松本市教育文化センター/上田創造館/飯田市美術博物館/長野県伊那文化会館/八ヶ岳自然文化園/中野市立博物館/佐久市子ども未来館/茅野市八ヶ岳総合博物館/各務原市少年自然の家/小鳥振興協会 飛騨プラネタリウム/岐阜市科学館/大垣市スイトピアセンター コスモドーム/関市まなびセンター コスモホール/浜松科学館/公益財団法人国際文化交友会 月光天文台/三島市立箱根の里プラネタリウム/静岡県立朝霧野外活動センター/ディスカバリーパーク焼津天文科学館/富士市道の駅 富士川楽座/名古屋市科学館/豊川市ジオスペース館/豊橋市視聴覚教育センター/一宮地域文化広場/安城市文化センター/小牧中部公民館/半田空の科学館/とよた科学体験館/夢と学びの科学体験館/コニカミノルタプラネタリウム満天 NAGOYA/鈴鹿市文化会館/三重県立みえこどもの城/四日市市立博物館/岡三デジタルドームシアター 神楽洞夢/滋賀県総合教育センター/Digital star dome ほたる/比良げんき村天体観測施設/大津市科学館/京都市青少年科学センター/福知山市児童科学館/向日市天文館/文化パルク城陽プラネタリウム/エル・マール まいづる/茨木市立天文観覧室/池田市立五月山児童文化センター/大阪狭山市立公民館/岬町立多奈川小学校/大阪市立科学館/東大阪市立児童文化スポーツセンター/すばるホール/堺市教育文化センター/明石市立天文科学館/神戸市立青少年科学館/加古川総合文化センター/伊丹市立こども文化科学館/姫路科学館/和歌山市立こども科学館/和歌山県教育センター学びの丘プラネタリウム/米子市児童文化センター/鳥取市さじアストロパーク/島根県立三瓶自然館/出雲科学館/岡山天文博物館/倉敷科学センター/岡山県生涯学習センター 人と科学の未来館サイピア/広島市こども文化科学館/山女WOODONEプラネタリウム/山口県児童センター/やまぐち総合教育支援センター/徳島県立あすたむらんど子ども科学館/阿南市科学センター/さぬきこどもの国/高松市こども未来館/新居浜市市民文化センター/久万高原天体観測館/愛媛県総合科学博物館/高知みらい科学館/北九州市立児童文化科学館/大牟田文化会館/宗像市総合市民センター/福岡県青少年科学館/星の文化館/福岡市科学館/佐賀県立宇宙科学館/長崎市科学館/佐世保市少年科学館/熊本博物館/人吉市カルチャーパレス/上天草市ミューイ天文台/南阿蘇ルナ天文台/大分県立九重青少年の家/宮崎科学技術館/たちばな天文台/北きりしまコスモドーム/鹿児島県立博物館/薩摩川内市立少年自然の家/鹿児島市立科学館/スターランドAIRA/和泊小学校/いしがき島 星ノ海プラネタリウム/合同会社夢のほしぞら配達/那須香大阪天文台/Milky-way Community Planetarium And Research Institute of Science/工房ヒゲキタ/理科ハウス/一般社団法人 星つむぎの村/星カフェ SPICA/合同会社プラネタリウムワークス/ステラ・マリーノ

プラネタリウム一覧編集協力

株式会社五藤光学研究所/コニカミノルタプラネタリウム株式会社

毎年の基礎調査にご回答いただいたみなさまも含めて、この場を借りて深く感謝申し上げます。

■■本データブックにおける用語の定義

◆プラネタリウムとは

一般的に「プラネタリウム」というと、おもに3つの意味合いにおいて使われている。

① 施設・設備全体を指す場合

(例=日曜日に家族でプラネタリウムに行って、とても楽しかった)

② ハードウェアとしての投影機器自体を指す場合

(例=明石市立天文科学館のプラネタリウムは現役稼働している日本のプラネタリウムのうちで一番古い)

③ ソフトウェアとしての投影(投影者によって表現される一連の解説プログラムや映像)を指す場合

(例=ベテラン解説者のプラネタリウムは何度聞いても良い)

いずれの定義も決して間違いではないが、本書においては②ハードウェアとしての投影機器自体のことを「プラネタリウム」として扱うこととした。そのため、本書では①を「プラネタリウムを有する施設」あるいは「プラネタリウム施設」、③を「プラネタリウム投影」あるいは「投影」と表記している。

本書におけるプラネタリウムの定義は以下のとおりである。

様々な時間や場所における星空および天体の運動を、観覧者を覆うドーム型スクリーンに再現する装置のこと

本書における調査は、上記の定義によるプラネタリウムを有する日本国内の施設を対象に実施した。

◆プラネタリウム投影機について

プラネタリウムの投影機には、大きく分けて2種類がある。

<光学式プラネタリウム>

ガラスや金属の板に星の位置を正確に刻印した原板を投影機に固定し、その前後に光源とレンズを組み合わせ、スクリーンに光の点を映し出すことによって星空を再現する。天体の運動は装置自体を回転させて表現する。このほか、太陽・月・惑星等を小型の投影機として別に設け、同じく原板と光源とレンズ、一部に鏡等を組み合わせて映し出すこともある。

<デジタルプラネタリウム>

コンピュータで計算された星空をグラフィック映像として投影する。ドーム中央または壁面に設置された1台もしくは複数台のプロジェクタを組み合わせ、スクリーン全体に任意の時刻や場所からの星空を再現する。星空以外のものも投影することができる。

光学式プラネタリウムとデジタルプラネタリウムを併用し、双方の特徴を活かした投影を行っている施設も多い。デジタルプラネタリウムの普及に伴い、映像に特化した演出、映像表現を重視したコンテンツも多く制作されている。これらすべてを「プラネタリウム投影」に含むかどうかについては今後も議論が必要である。光学式投影機をもたなくても、十分にプラネタリウムとして自然科学的な目的を果たしているものもある一方で、光学式投影機を使用していても、星空を演出上の単なる背景として扱っている場合もある。何をもって「プラネタリウム投影」とするか、単純な定義づけが難しくなっているのが現状である。

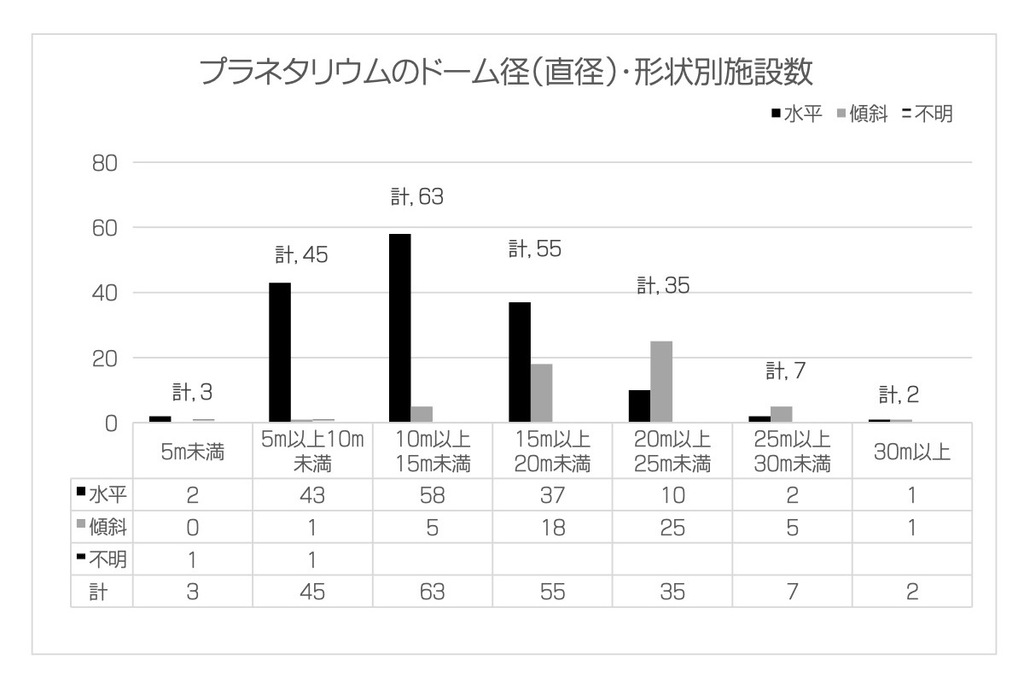

◆プラネタリウムドームと座席について

<水平ドーム>

ドームスクリーンの見切り線、多くは床面も水平になっている施設。星空を「見上げる」感覚が味わえる。

ドームスクリーン全体が見渡せるよう、座席はリクライニング式を採用している施設が多い。

座席配置にはさまざまな種類があり、座席がドームの中心を向くように配置されている「同心円型」、一方向を向くように配置されている「一方向型」、対面式や馬蹄形の配置の施設もある。

近年では座席そのものが一部回転して正面以外の方向を見ることができる工夫がされていたり、複数人で座ることができる大型の椅子、寝転んでスクリーンを見上げることができる椅子など、さまざまなタイプの座席が登場している。

<傾斜ドーム>

ドームスクリーンの見切り線および床面が傾斜している施設。観客の視線の正面にも星空を映し出すことができるため、星空への没入感が味わえる。また、映像表現の迫力を体感しやすい。

傾斜角度はさまざまだが、1990年代に多く設置された全天周映画を併設していた施設に関しては、傾斜角15~25度前後の傾斜ドームが多い。

すべての座席が傾斜が下がる方に相対するタイプの「一方向型」座席配置の施設がほとんどである。

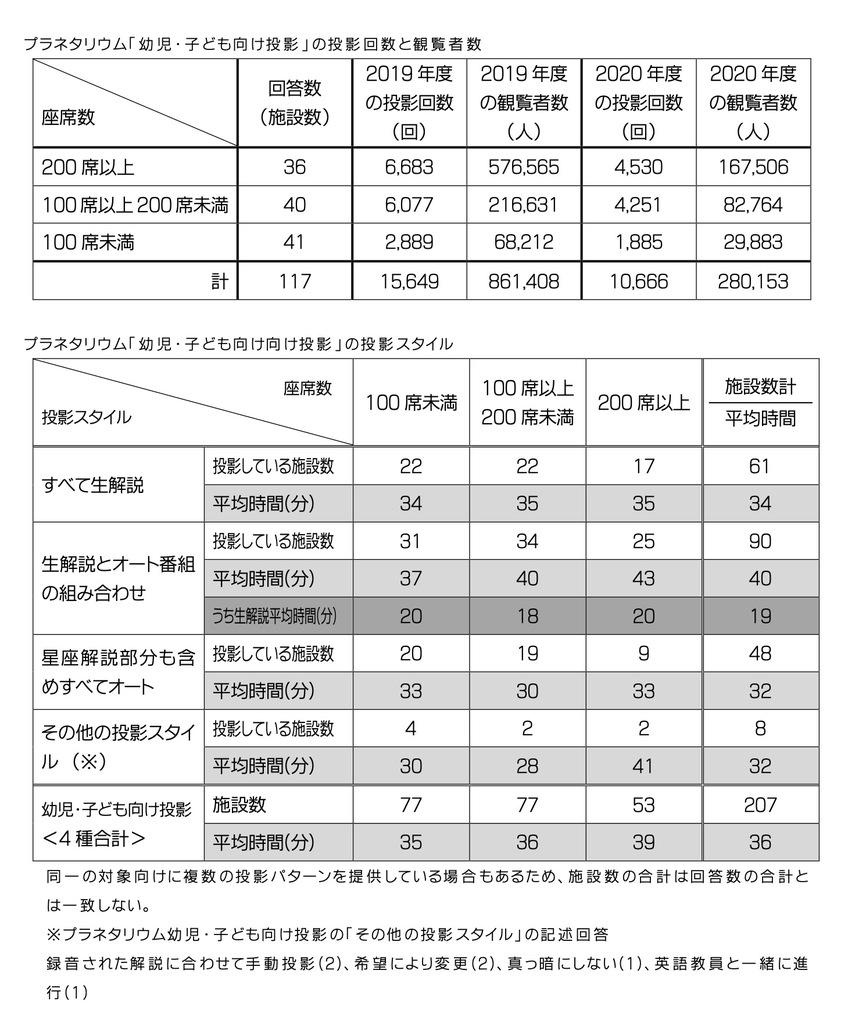

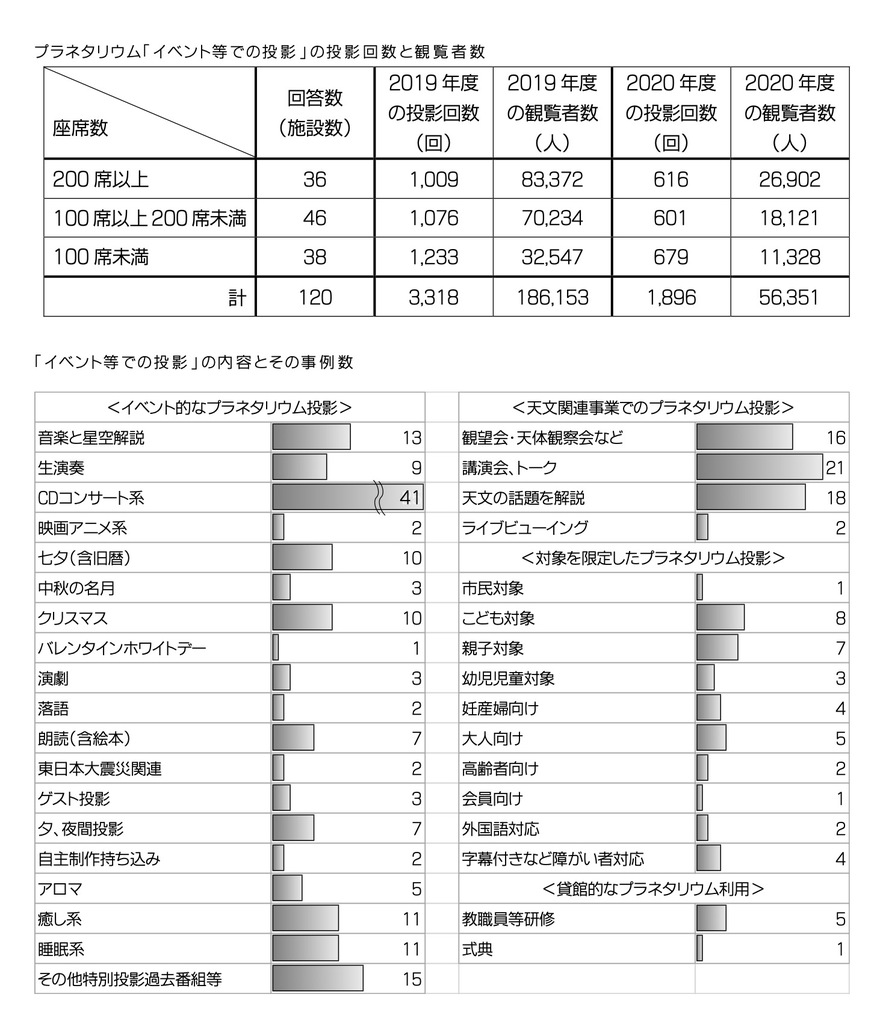

◆プラネタリウム投影の内容と分類について

本書では、プラネタリウム投影を観覧する対象によって分類した。

<一般向け投影>

対象者を限定せず、広く一般の観覧者に向けて行うプラネタリウム投影。

<幼児・子ども向け投影>

未就学児や小学校低学年児童等を対象として行うプラネタリウム投影。

<学習投影>

学校団体等の児童生徒を主な対象とし、学習指導要領に沿った内容で行うプラネタリウム投影。

上記のそれぞれの投影について、投影の方法によって分類した。

<生解説・ライブ解説>

投影を担当する解説者が、投影機の操作を行いつつ、その場で肉声による解説を行っている投影。

<オート番組>

あらかじめ録音された音声と、それに合わせてプログラミングされた演出を自動で再生することによって行われる投影。星座解説部分も自動再生の場合をとくに「フルオート」とした。

星座解説の部分は生解説で行い、オート番組の映像等と組み合わせて一連のプログラムとするなど、生解説部分とオート部分を組み合わせているものを、「セミオート」とした。

◆モバイルプラネタリウムについて

モバイルプラネタリウムとは、ドームも投影機も移動式で持ち運びができる方式のものをさす。科学教育の一環として、またイベントとして、学校や商業施設等いろいろな場所で投影されている。多くは外部電源から電力を取りポータブル投影機を動かしている。投影機は光学式のものもデジタル式のものもある。ドームスクリーンは持ち運びがしやすいように空気を入れて膨らませるエアドーム方式が多い。

◆推計人口

推計人口とは、国勢調査を基礎として、毎月の出生・死亡・転入・転出を加減して算出された推計値をもととした人口数で、総務省統計局より発表・公開されている。

本書では2020(令和2)年の国勢調査結果による2020年10月時点の補間補正人口の数値を記載している。

政府統計名 国勢調査

提供統計名 令和2年国勢調査

提供分類1 参考表:不詳補完結果

提供分類2 令和2年国勢調査に関する不詳補完結果

調査年月 2020年10月

表番号 1-1

統計表 年齢・国籍(日本人・外国人の別)・配偶関係の不詳補完(人口等基本集計に対応)男女,年齢(各歳),国籍総数か日本人別人口,平均年齢及び年齢中位数-全国,都道府県,21大都市,特別区,人口50万以上の市

調査年月 2020年10月

公開(更新)日 2021年11月30日

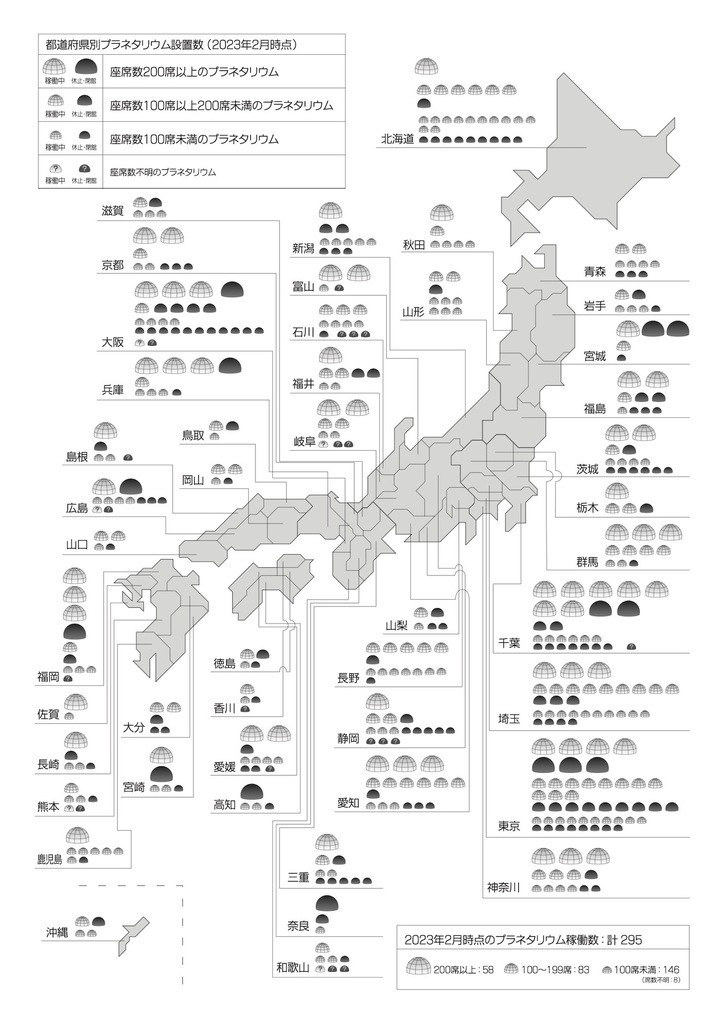

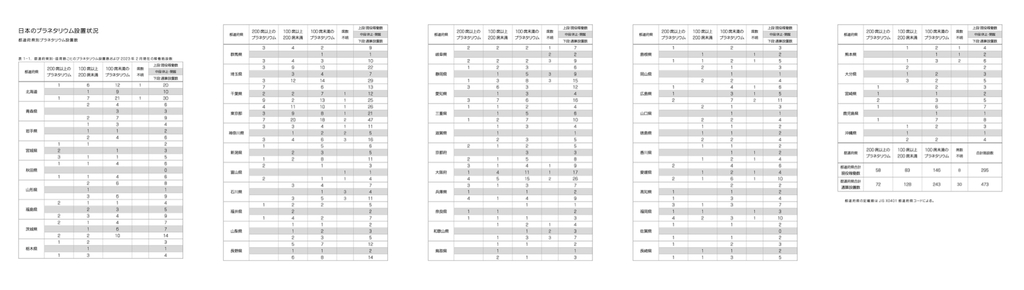

■■■日本のプラネタリウム設置状況

日本には473施設のプラネタリウムが作られ、そのうち295施設が稼働中です。

7月31日〜 プラネタリウム一覧の更新作業に入っています。約300施設が稼働中になる予定です。

プラネタリウム一覧 Googleスプレッドシート 2023年2月現在の全国のプラネタリウムの基本情報の一覧です。

プラネタリウム一覧 Googleスプレッドシート 2023年2月現在の全国のプラネタリウムの基本情報の一覧です。

このプラネタリウム一覧は今後、随時更新を行なっていき、できるだけの現状を把握していただけるようにしたいと思います。

今回のDB2020の作業において全体の1/5にあたる100レコード以上の変更更新を行いましたが、まだ不明・不正確な点が残っております。ご自分の施設や過去の施設においてお気づきの点がありましたら、こちらのフォームよりご連絡いただけると助かります。

プラネタリウム一覧修正依頼フォーム

この表の中の都道府県_番号を施設の固有番号として扱い、件数などを計数しています。基本ルールとして同一場所での建て替えは固有番号を継続し、住所変更を含む移転は新しい固有番号を振っています。同一場所においても大きく運営母体が変わった場合は別番号を振りますが、同じ地方自治体の中での移管、名称変更等は同じ番号を振っています。この関係で同一施設が開館時とリニューアルで座席数が変わり、規模の区分(座席数で区分)が以前のデータブックと変わるという場合が頻出しています。

また過去からの経緯として番号は設置順に振られてきましたが、後日入れるべき施設が出てきた場合もあり、設置順のルールは崩さざるを得なくなっています。イベントとして短期間設置されたものは割愛しています。そしてこの一覧表の過去からの経緯として金子式プラネタリウムの施設のいくつかが拾い上げられていません。次回データブックには日本のプラネタリウム史WGと連携して調査し常設のものを加えたいと思っています。最後にモバイル、レストラン、バー、列車、ホテル、フェリーなどのプラネタリウムをどの区分で扱っていくかは検討の必要があります。

2023年2月現在の都道府県別のプラネタリウム設置数のマップです。クリックすると大きくなります。

2023年2月現在の都道府県別のプラネタリウム設置数の一覧表です。上の図の元データです。クリックすると大きくなります。

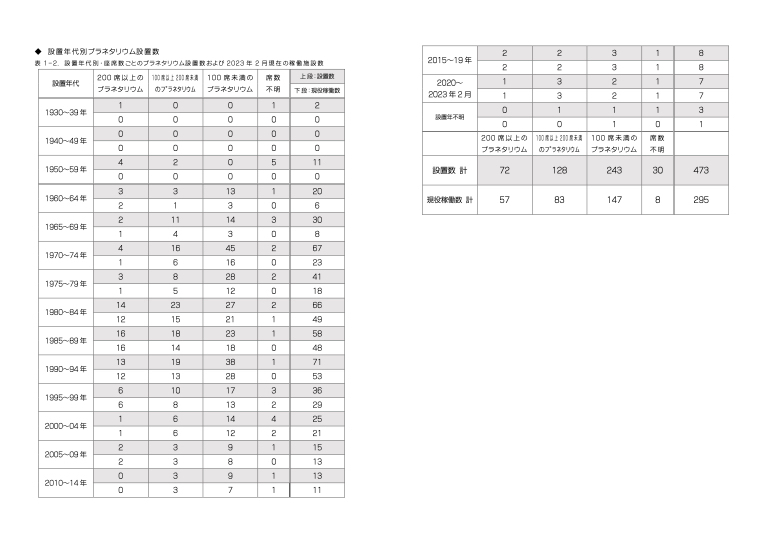

2023年2月現在の設置年代別・プラネタリウム設置数/稼働施設数の一覧表です。クリックすると大きくなります。

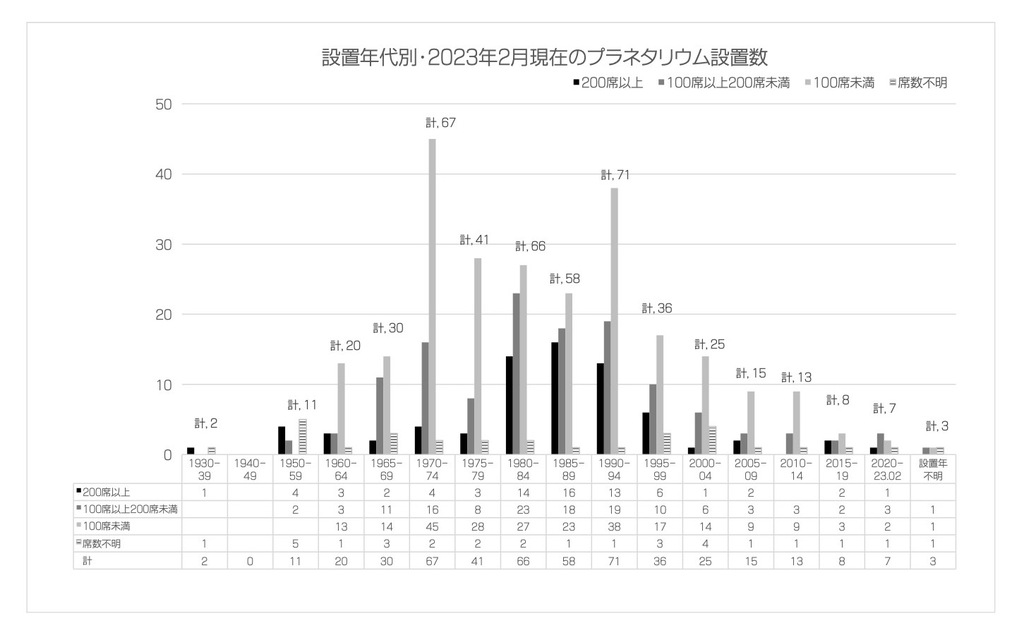

2023年2月現在の設置年代別・プラネタリウム設置数のグラフです。現在稼働しているかどうかに関わらず、過去に国内に設置されたすべてのプラネタリウム473施設を対象としています。座席数による規模の区分は当該施設の現在の座席数によっており設置時とは異なる場合があります。また同一場所内での建て替え、リニューアルなどはこの中では扱っていません。

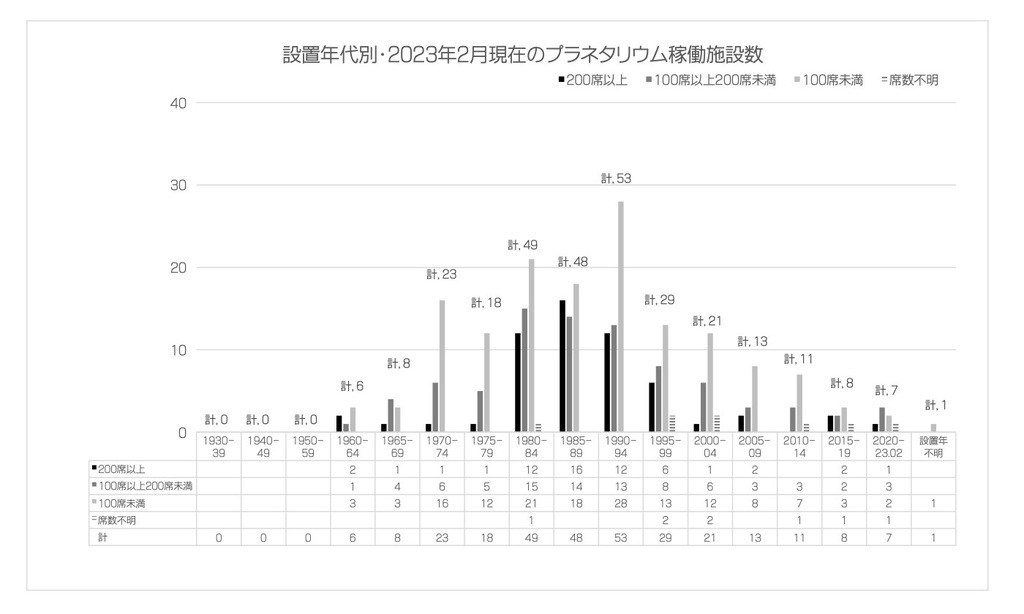

2023年2月現在の設置年代別・プラネタリウム稼働数のグラフです。現在稼働しているプラネタリウム295施設を対象としています。座席数による規模の区分は当該施設の現在の座席数によっており設置時とは異なる場合があります。また同一場所内での建て替え、リニューアルなどはこの中では扱っていません。

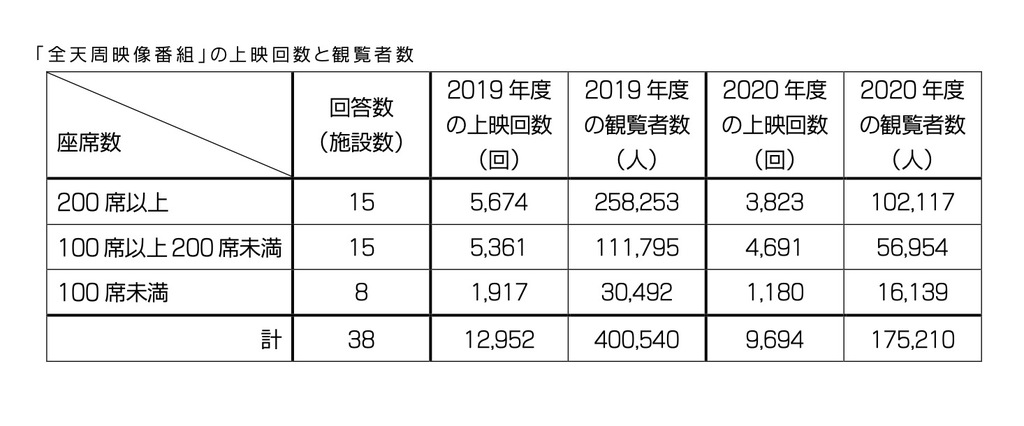

■■■■日本のプラネタリウム観覧者数と投影回数

総観覧者数ならびに総投影回数の過去11年間の推移

| 年度 | 総観覧者数 | 総投影回数 |

| 2011年度 | 769万人 | 19万回 |

| 2012年度 | 848万人 | 20万回 |

| 2013年度 | 817万人 | 20万回 |

| 2014年度 | 817万人 | 20万回 |

| 2015年度 | 815万人 | 20万回 |

| 2016年度 | 858万人 | 20万回 |

| 2017年度 | 872万人 | 23万回 |

| 2018年度 | 889万人 | 22万回 |

| 2019年度 | 830万人 | 20万回 |

| 2020年度 | 312万人 | 13万回 |

| 2021年度 | 476万人 | 16万回 |

この総観覧者数と総投影回数は、毎回の回収率が100%にはならないので、一定のルールによる推計値を算出して発表しています。推計値の計算は、プラネタリウムを座席数(規模)により3グループ(座席数99席まで、100~199席、200席以上)に分け、グループ毎の回答数値の平均を出し、総施設数を乗じて算出しています。モバイルプラネタリウムなどは座席数99席までのグループに入れています。また人数は万人以下、回数は万回以下で四捨五入しています。

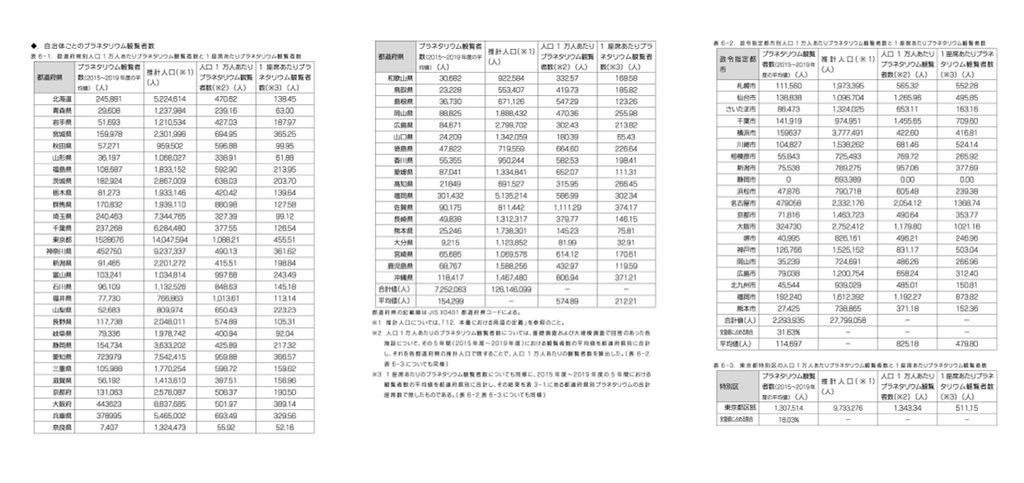

自治体ごとのプラネタリウム観覧者数 クリックすると大きくなります。

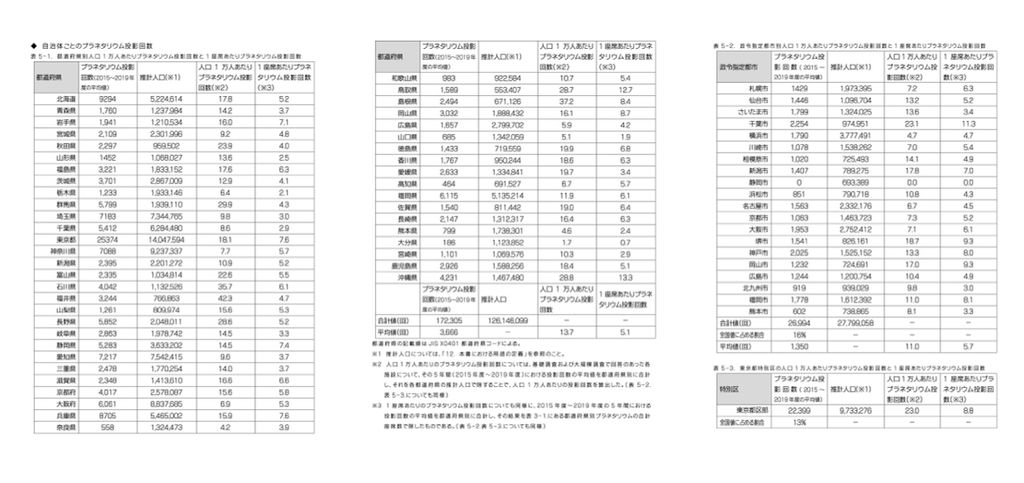

自治体ごとのプラネタリウム投影回数 クリックすると大きくなります。

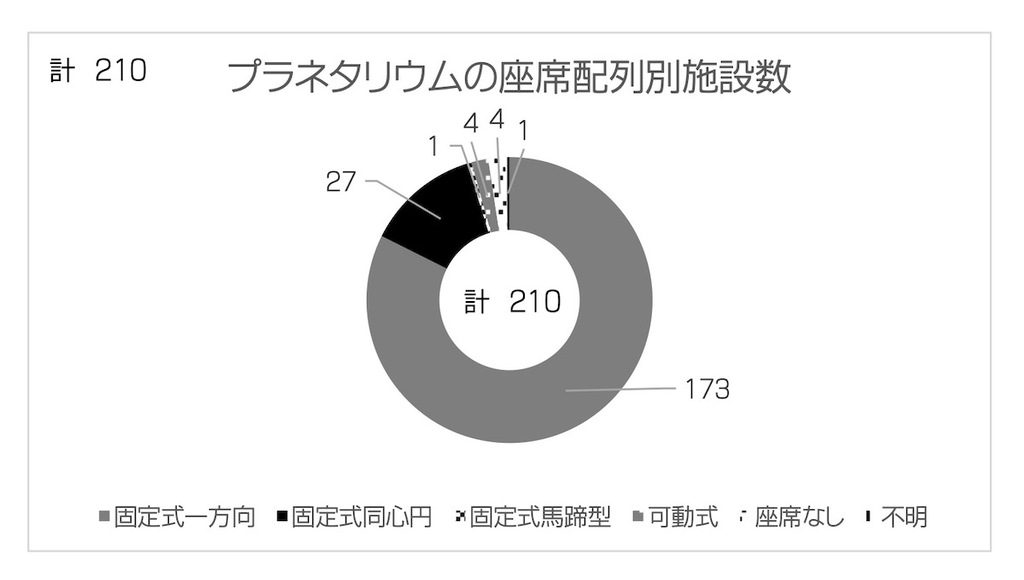

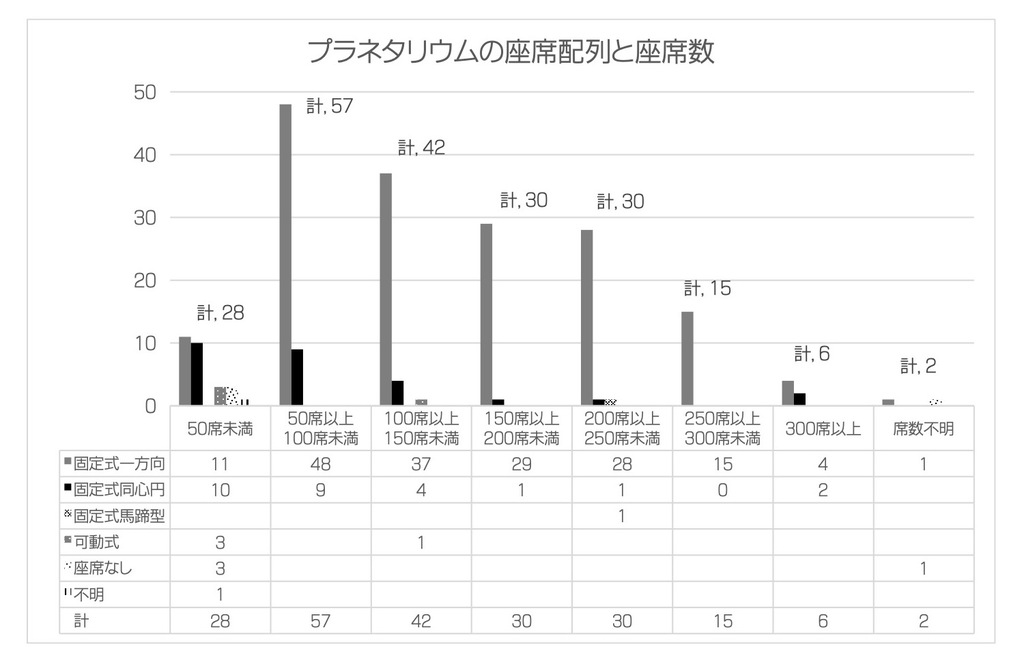

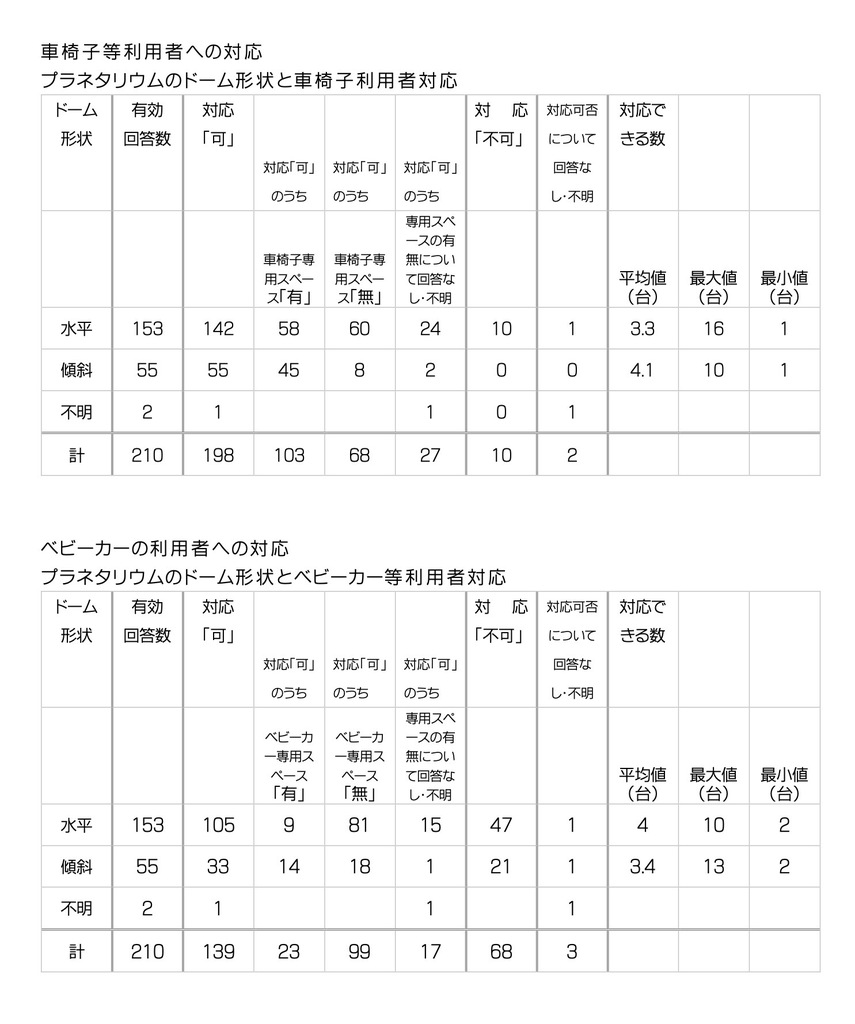

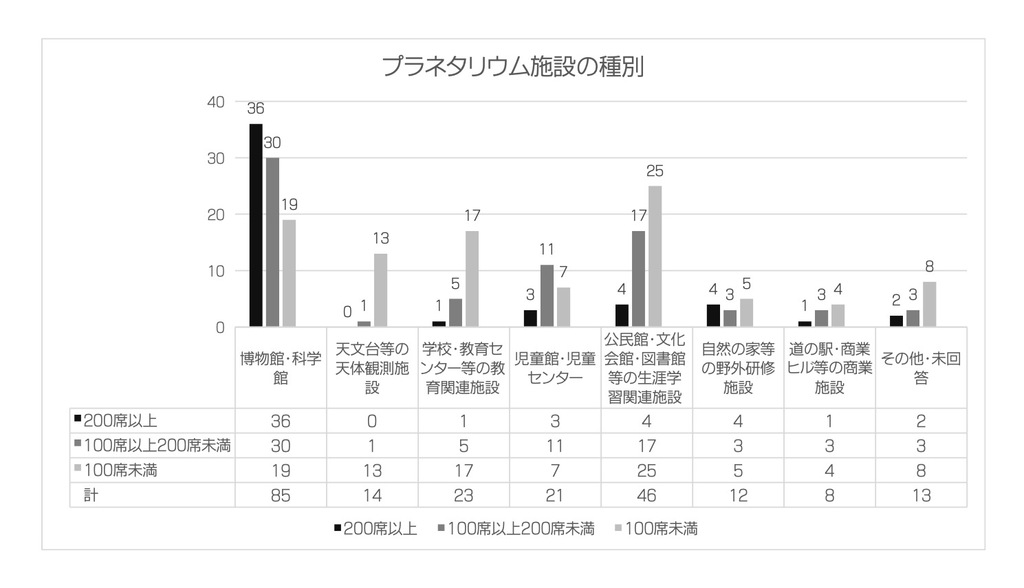

■■■■■プラネタリウムのドームと座席について

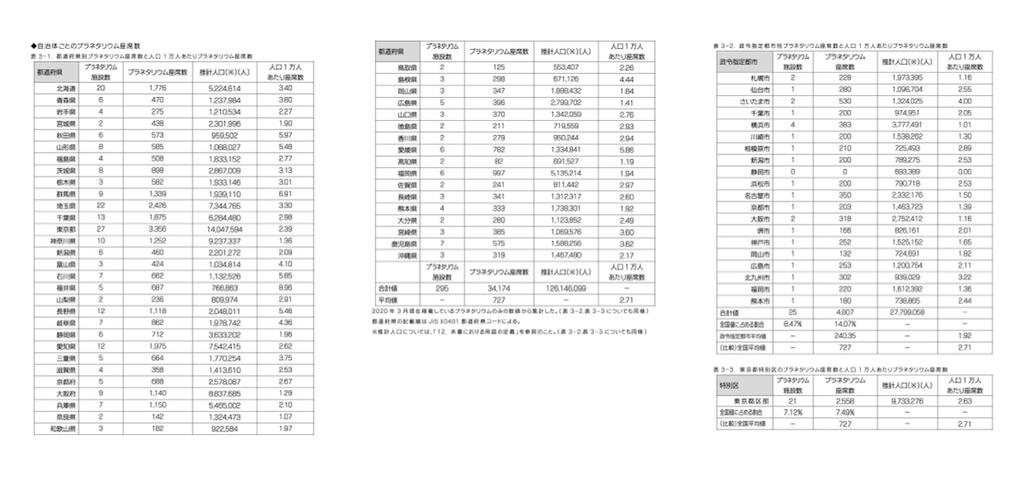

自治体ごとのプラネタリウム座席数 クリックすると大きくなります。

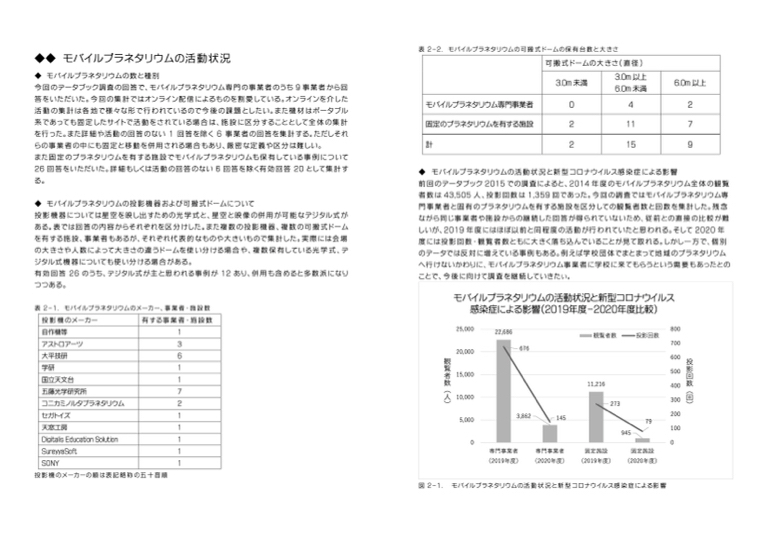

■■■■■■モバイルプラネタリウムの活動状況

プラネタリウム投影機器について

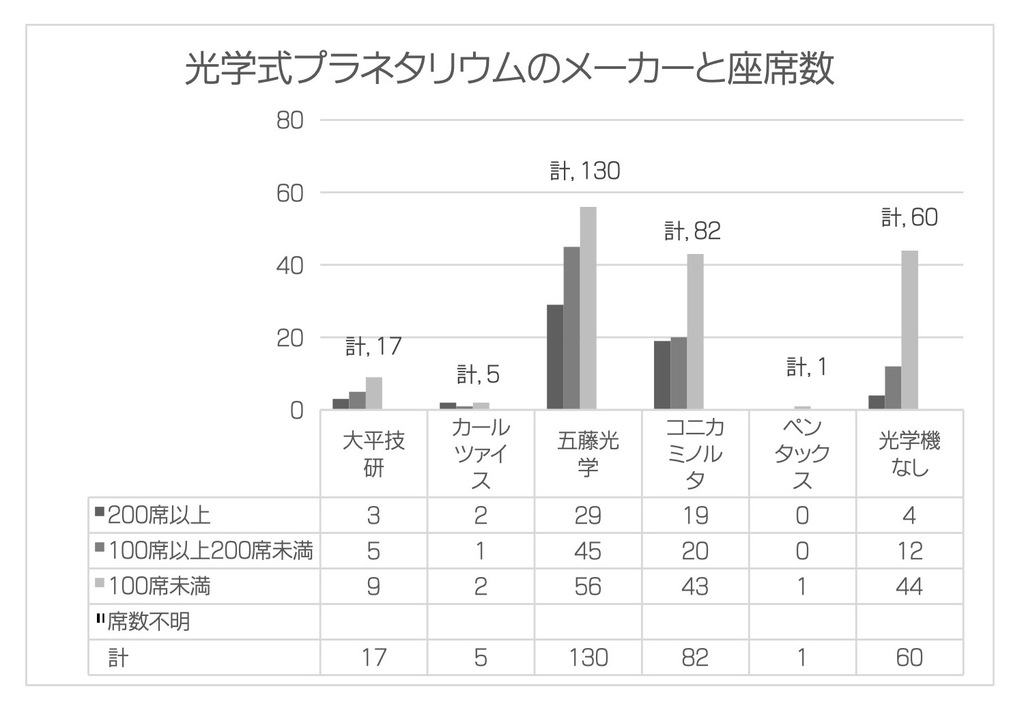

光学式プラネタリウムのメーカーと座席数 クリックすると大きくなります。

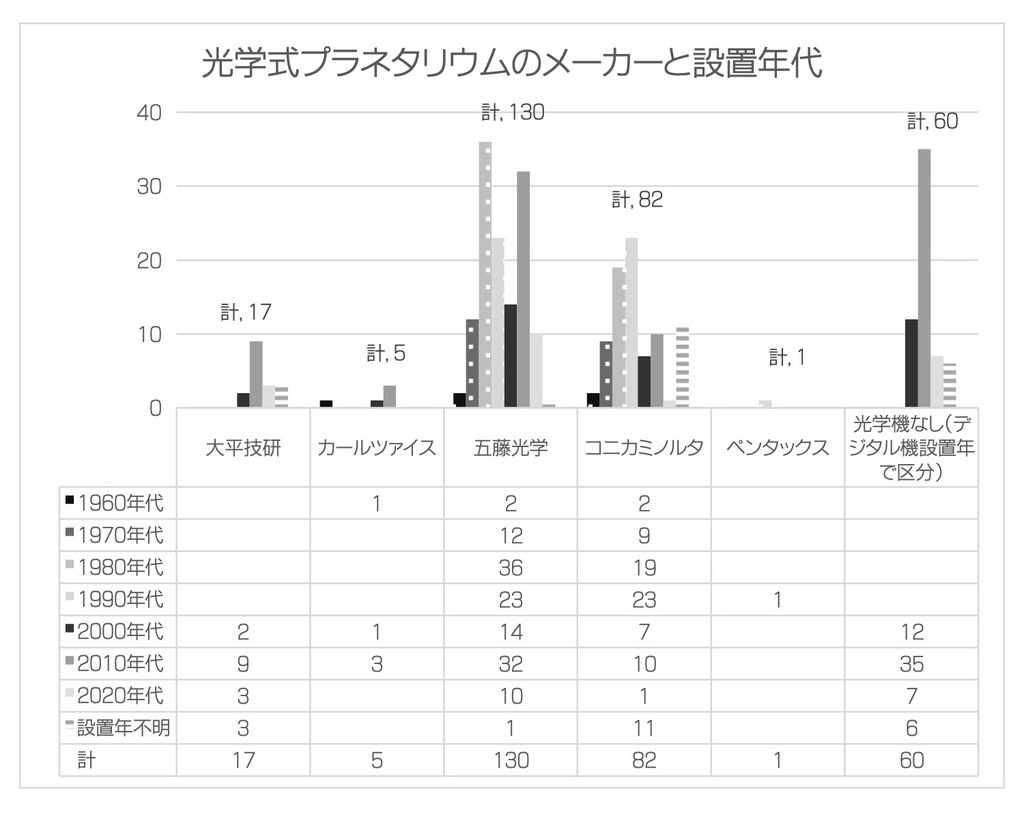

光学式プラネタリウムのメーカーと設置年代 クリックすると大きくなります。

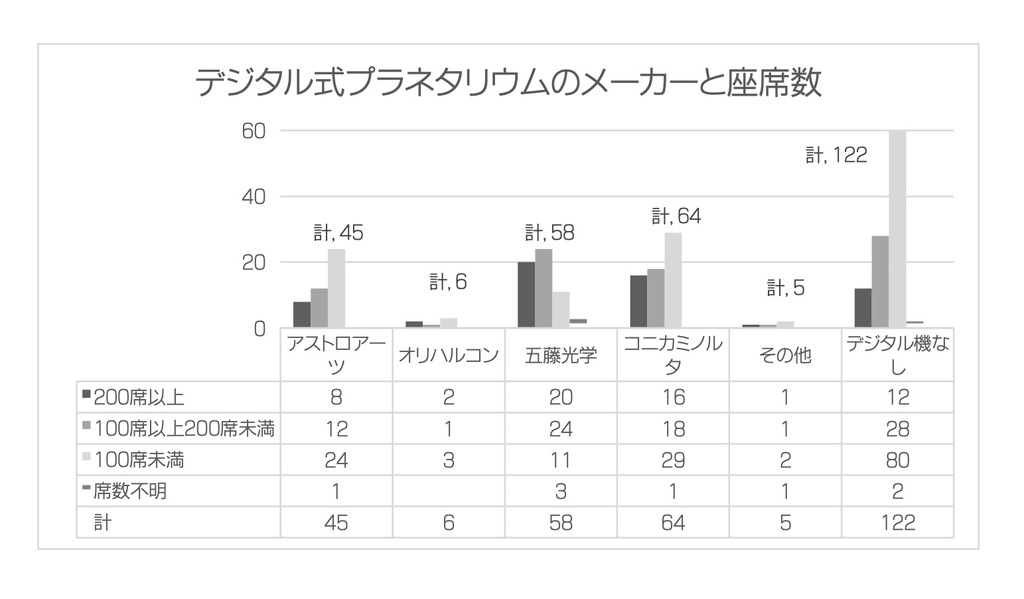

デジタル式プラネタリウムのメーカーと座席数 クリックすると大きくなります。

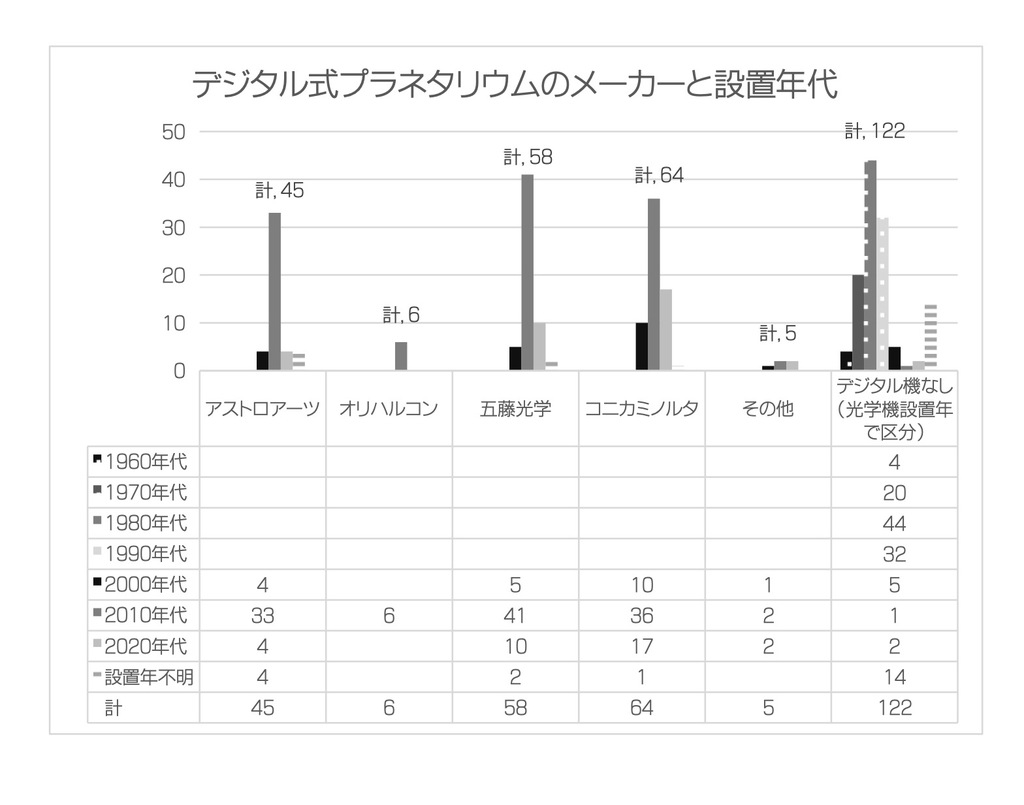

デジタル式プラネタリウムのメーカーと設置年代 クリックすると大きくなります。

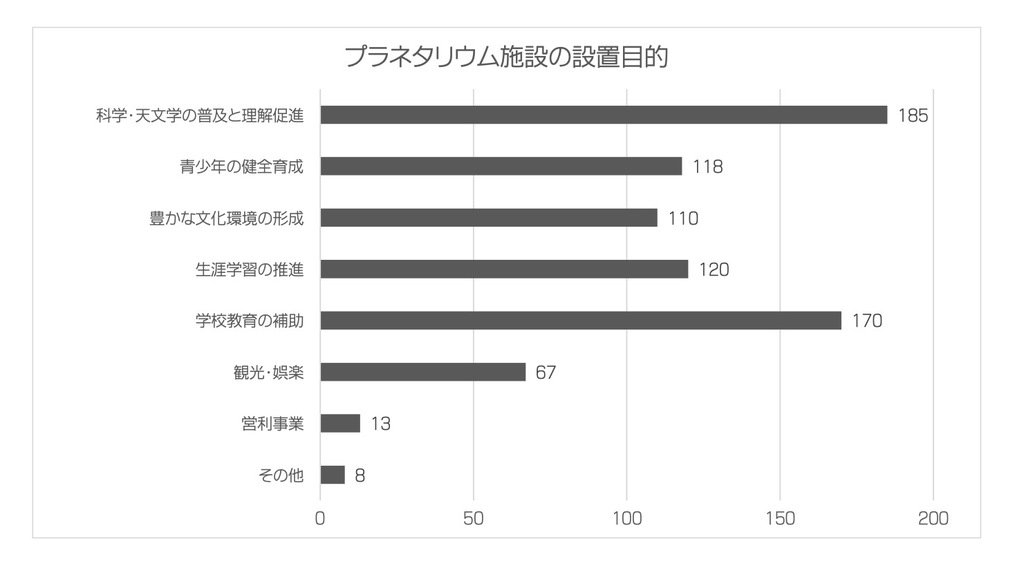

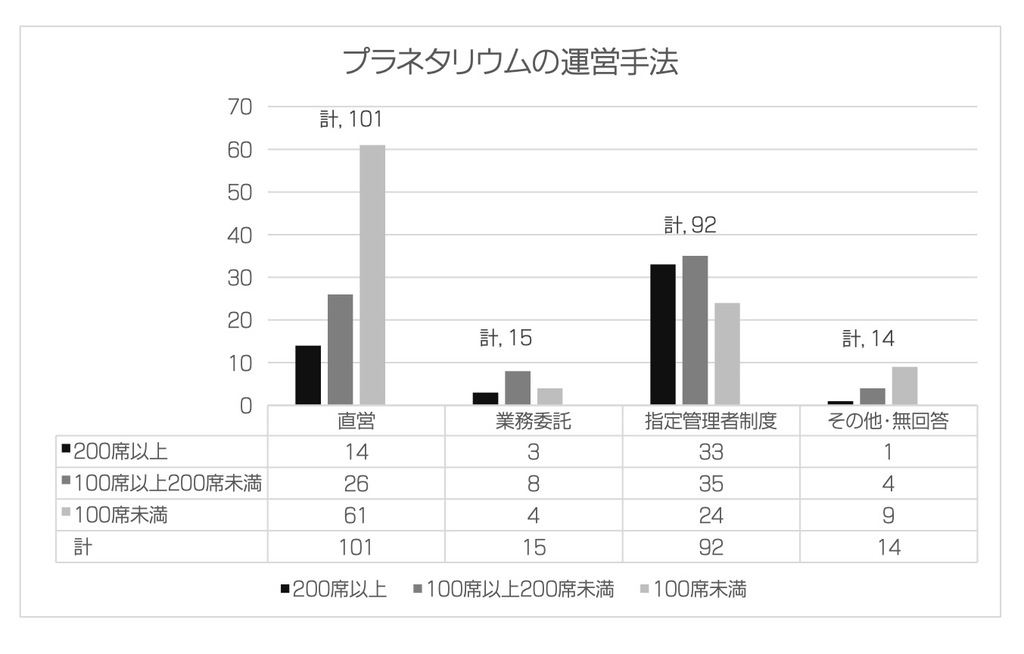

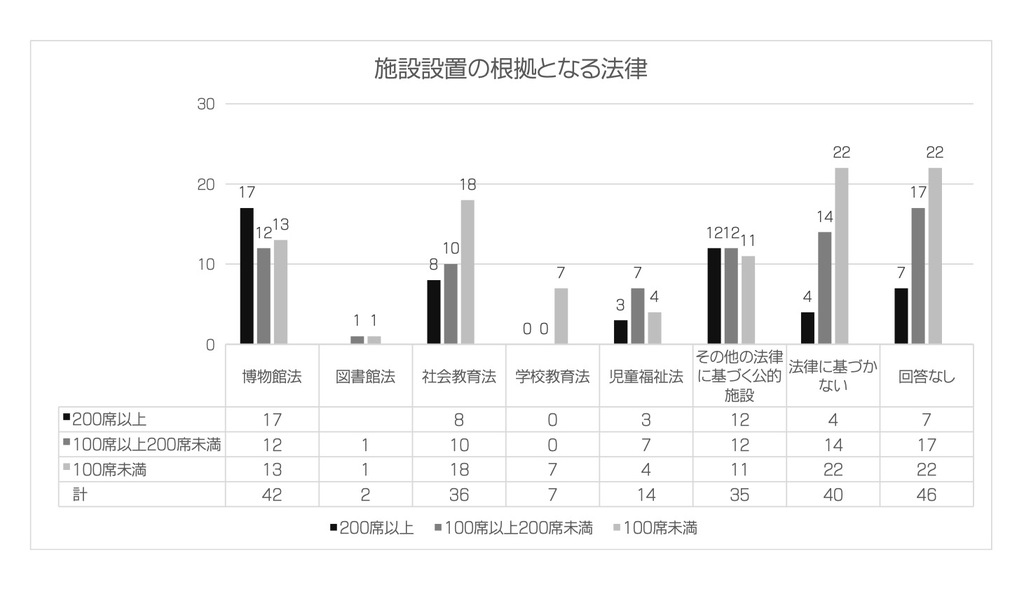

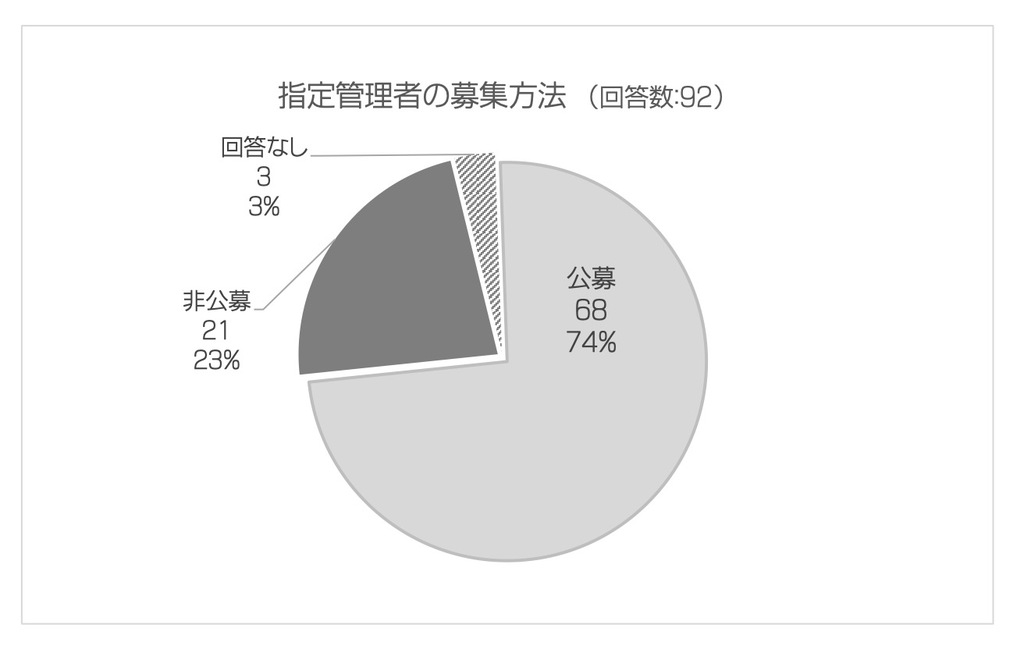

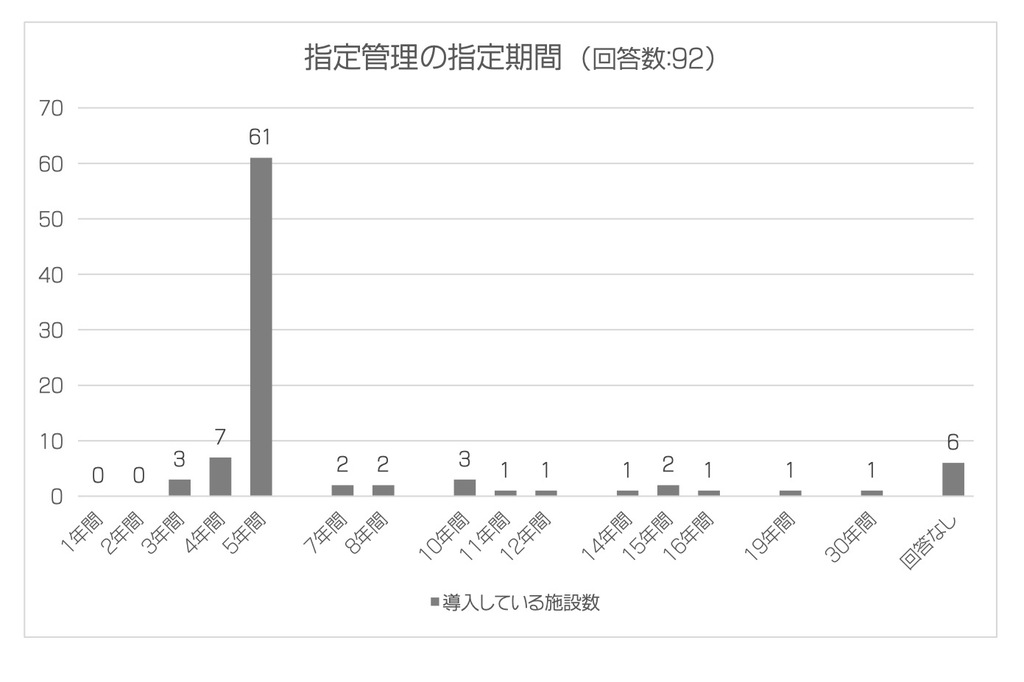

■■■■■プラネタリウム施設の運営について

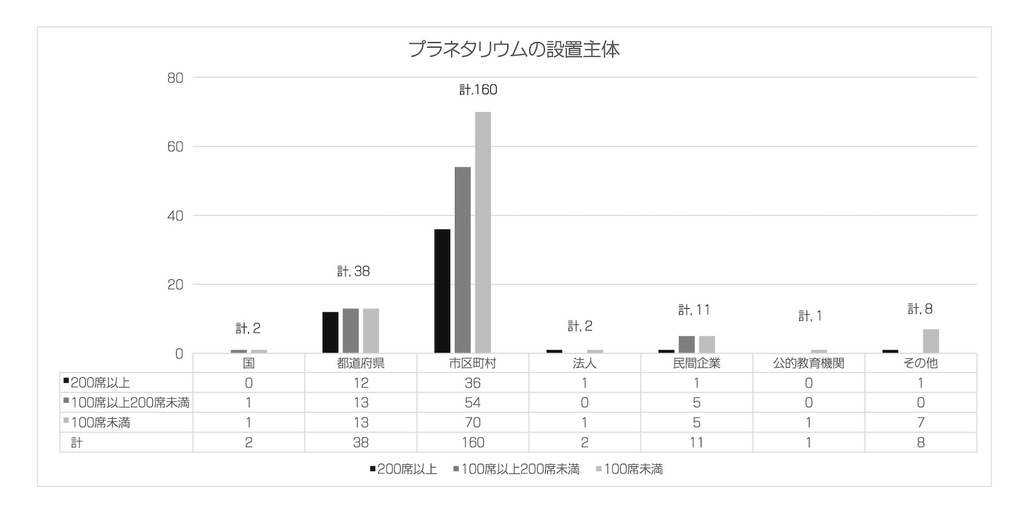

プラネタリウム施設の設置主体 クリックすると大きくなります。

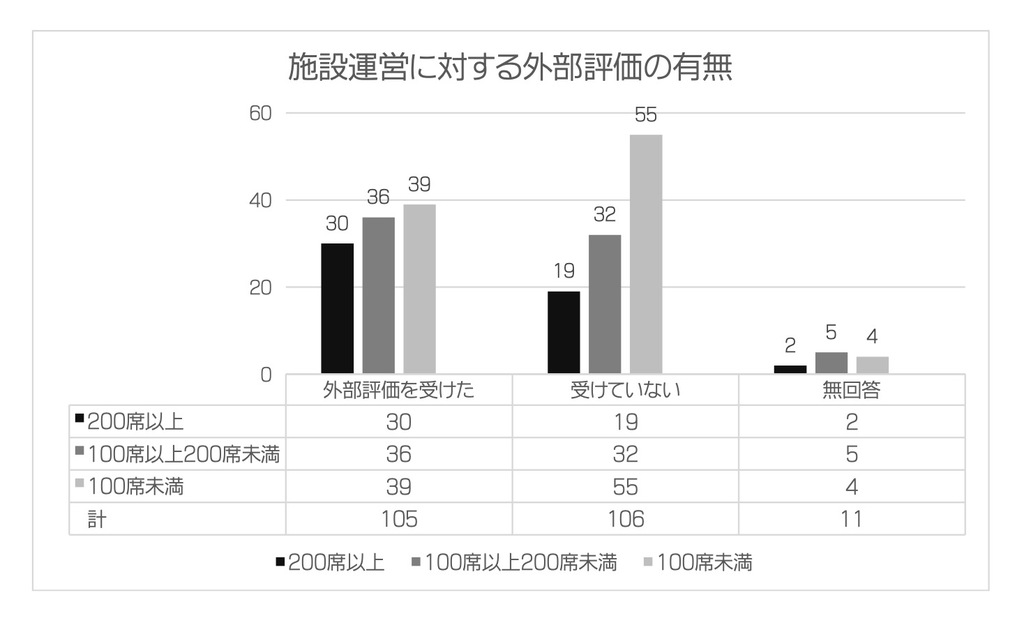

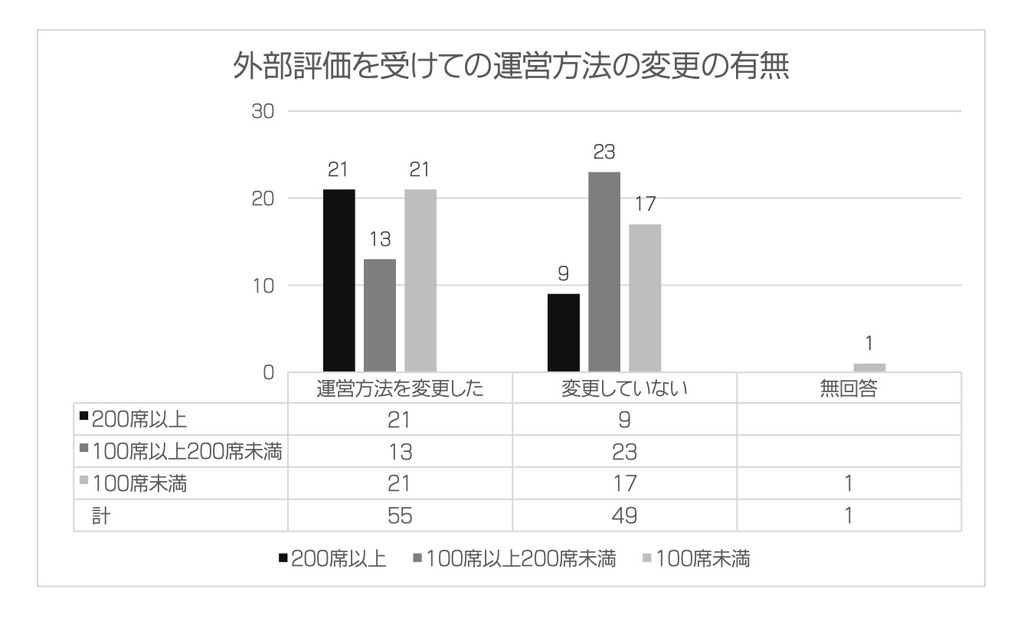

施設運営に対する外部評価の有無 クリックすると大きくなります。

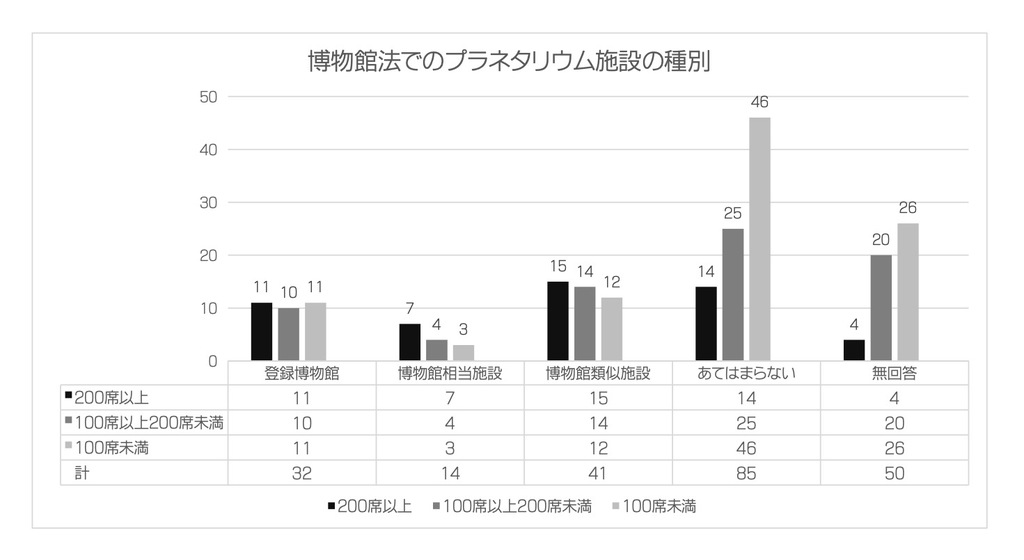

博物館法でのプラネタリウム施設の種別 クリックすると大きくなります。

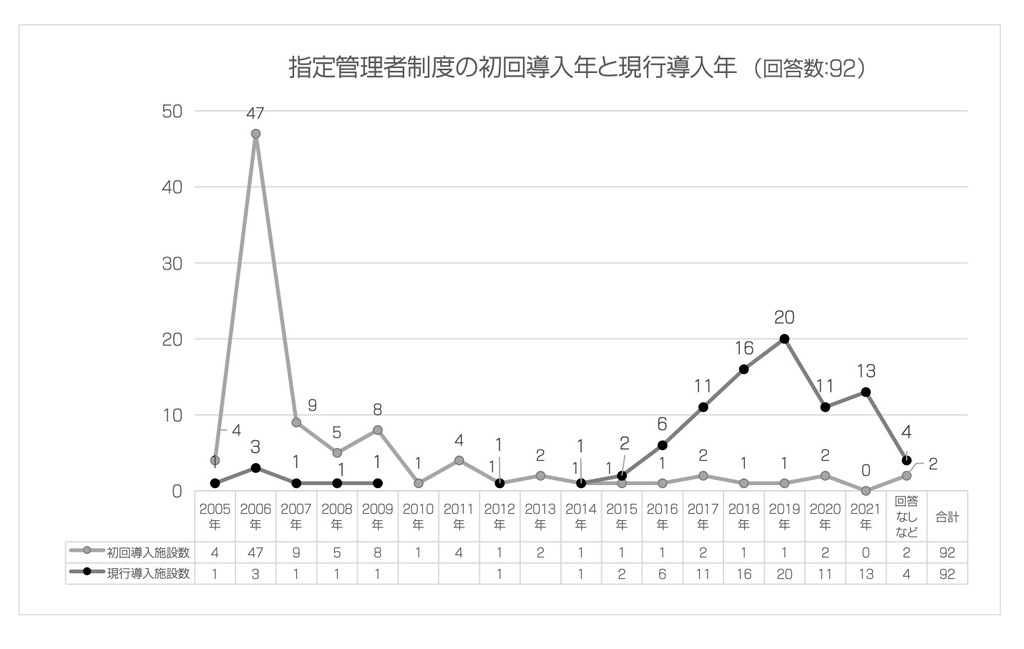

指定管理者制度の初回導入年と現行導入年 クリックすると大きくなります。

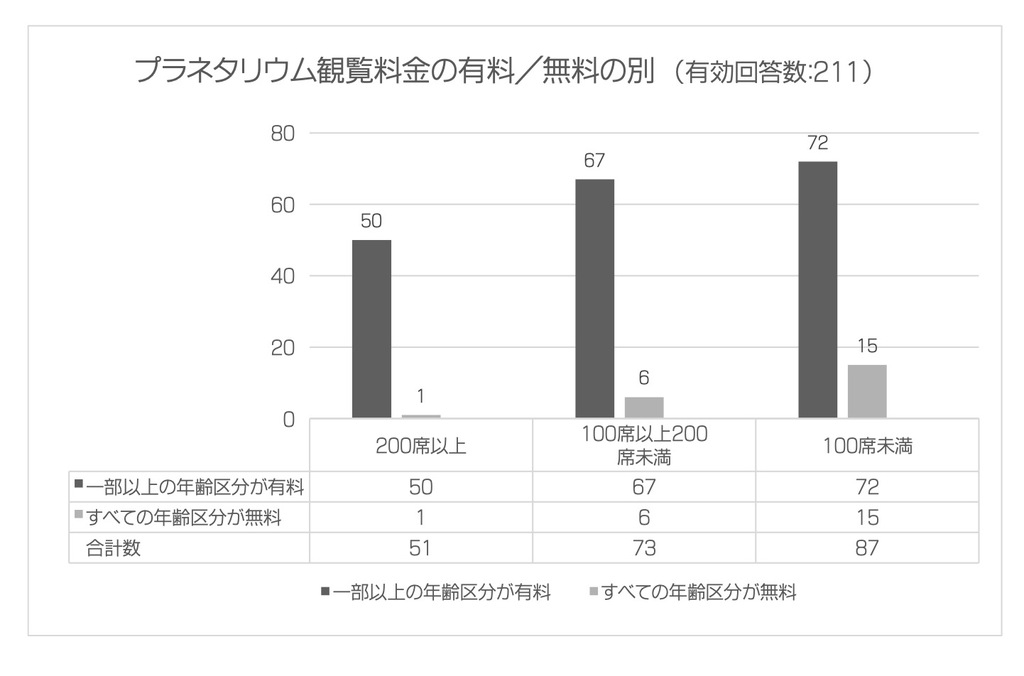

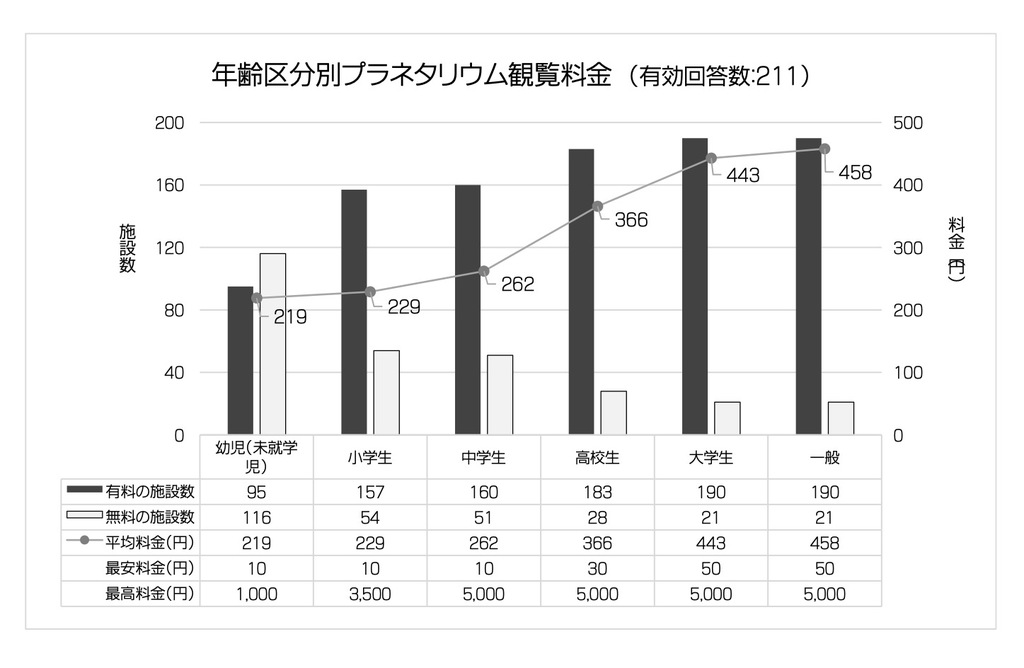

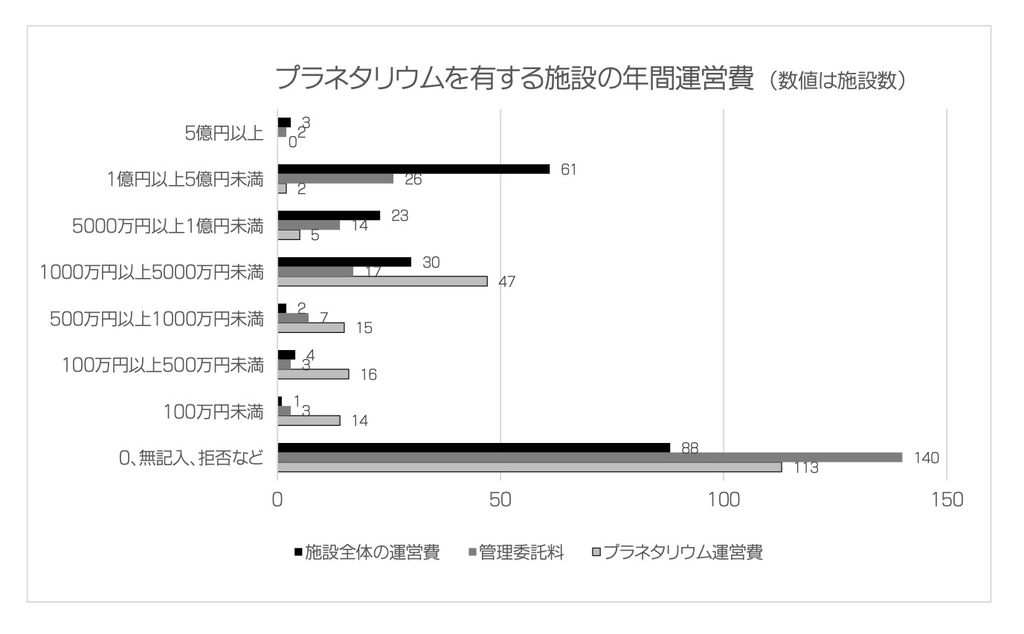

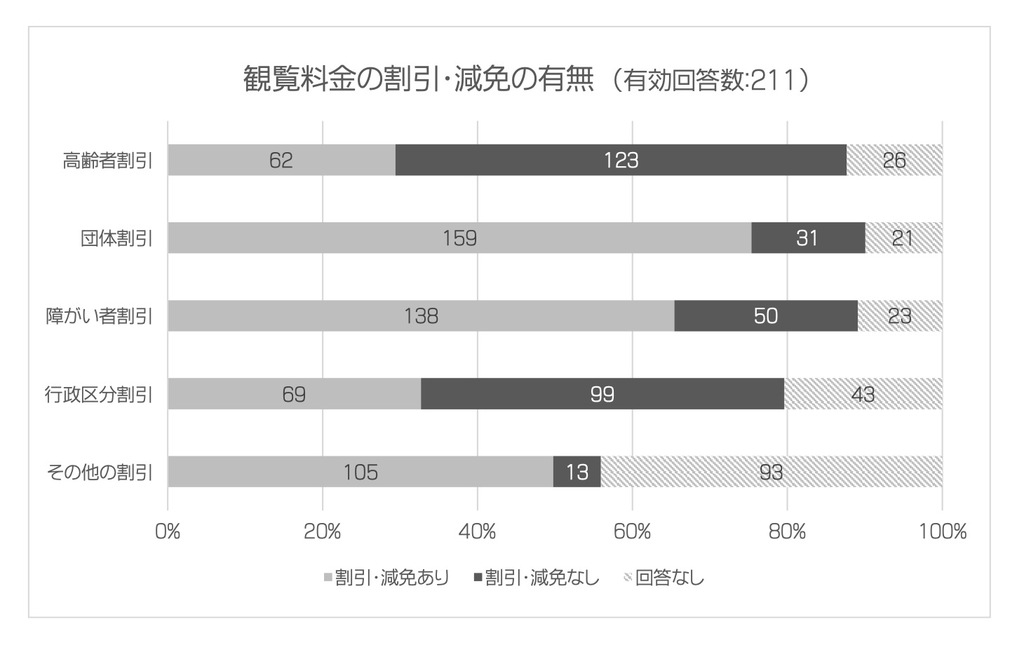

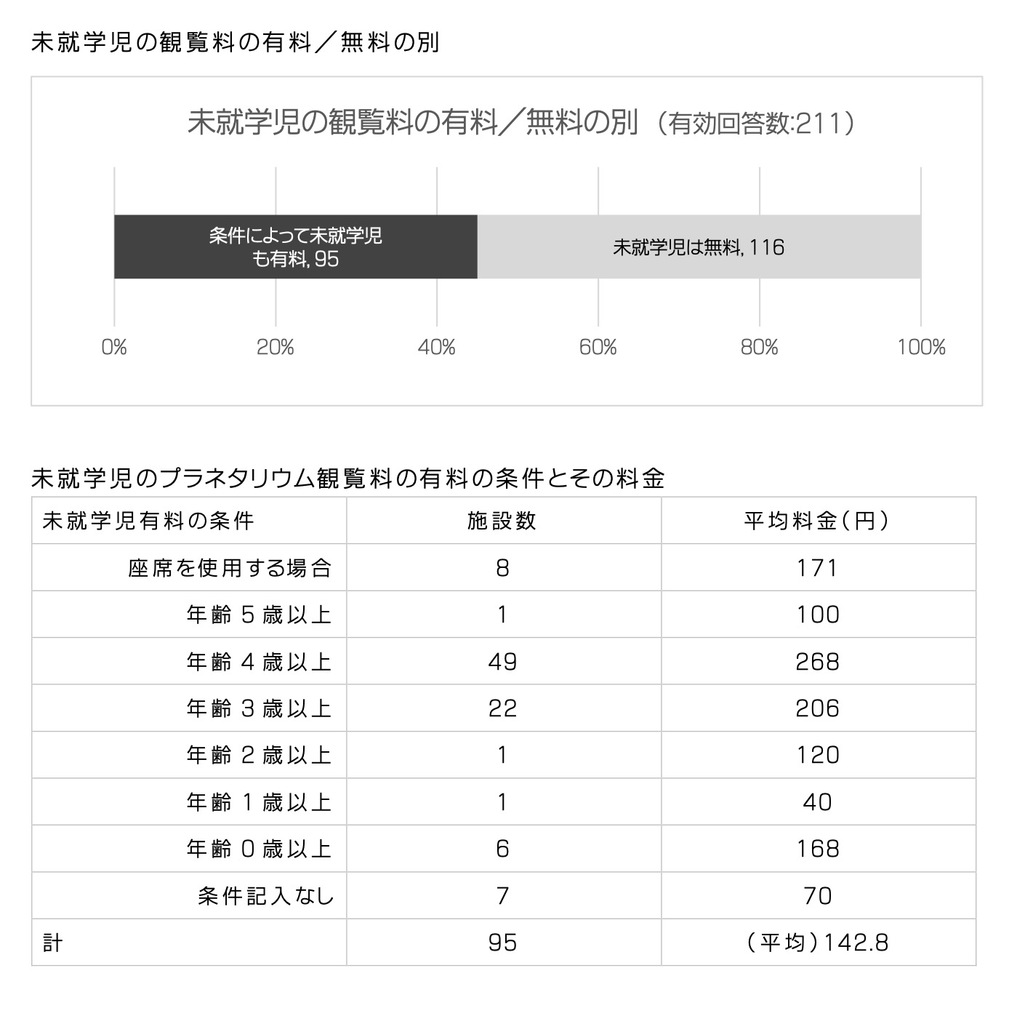

プラネタリウムの観覧料金について

プラネタリウム観覧料金の有料/無料 クリックすると大きくなります。

年齢区分別プラネタリウム観覧料金 クリックすると大きくなります。

プラネタリウムを有する施設の年間運営費 クリックすると大きくなります。

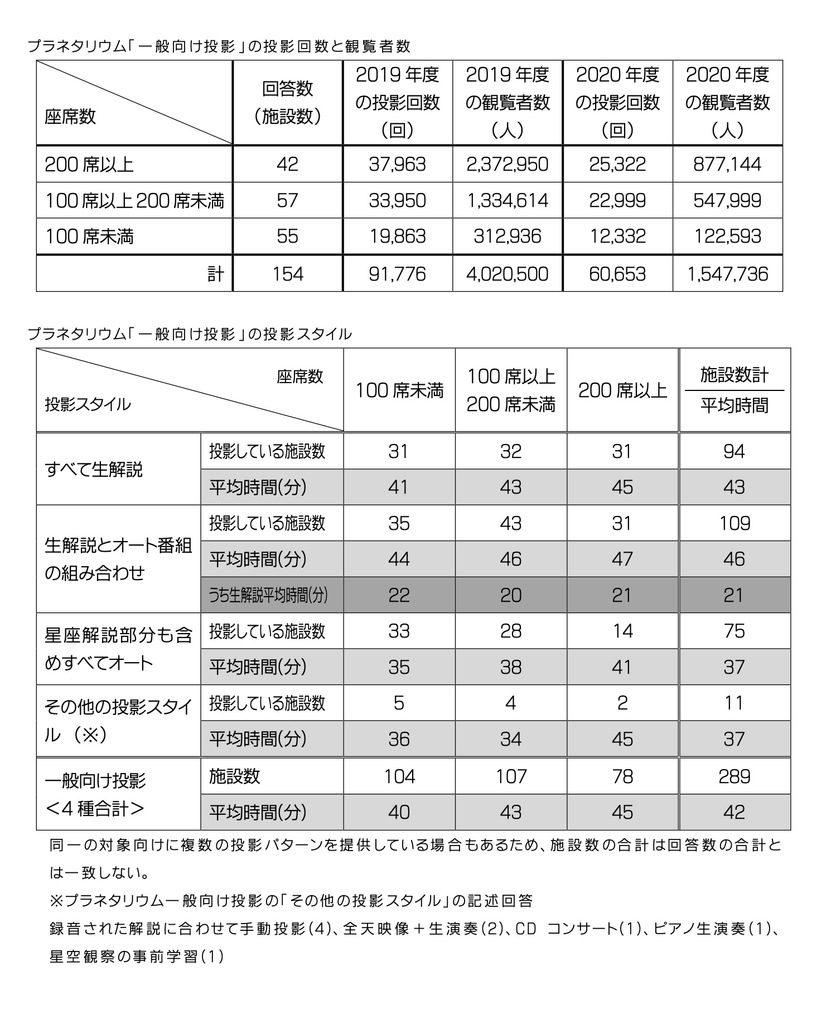

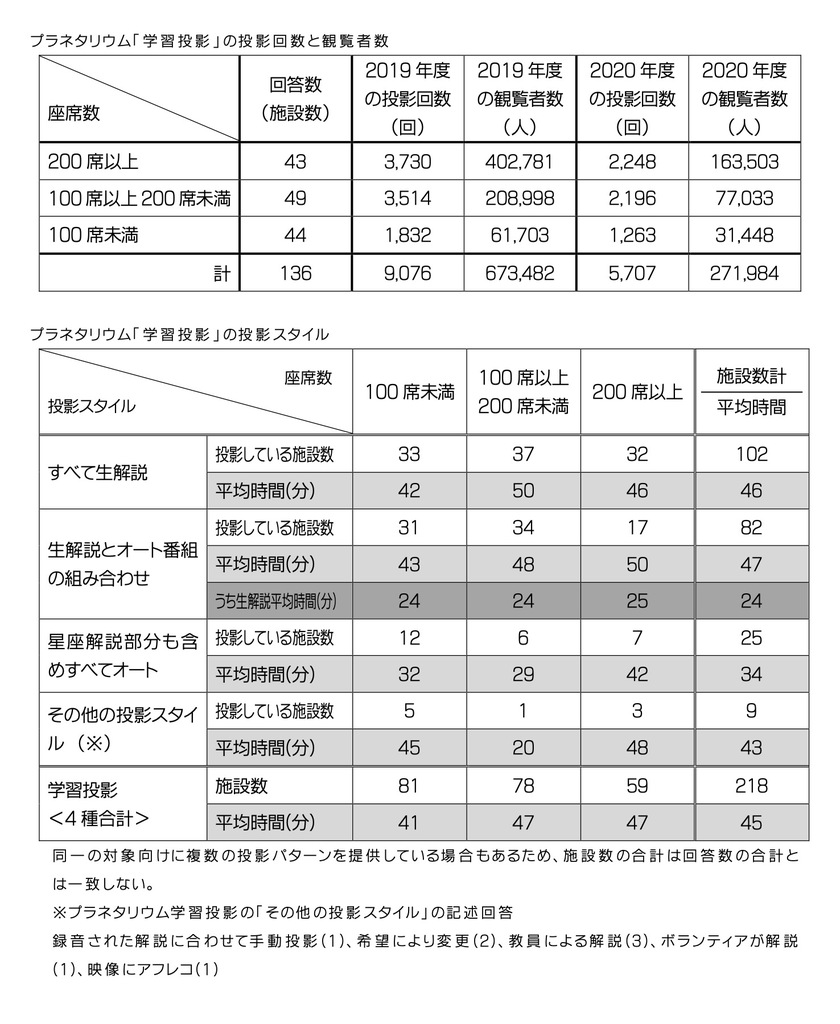

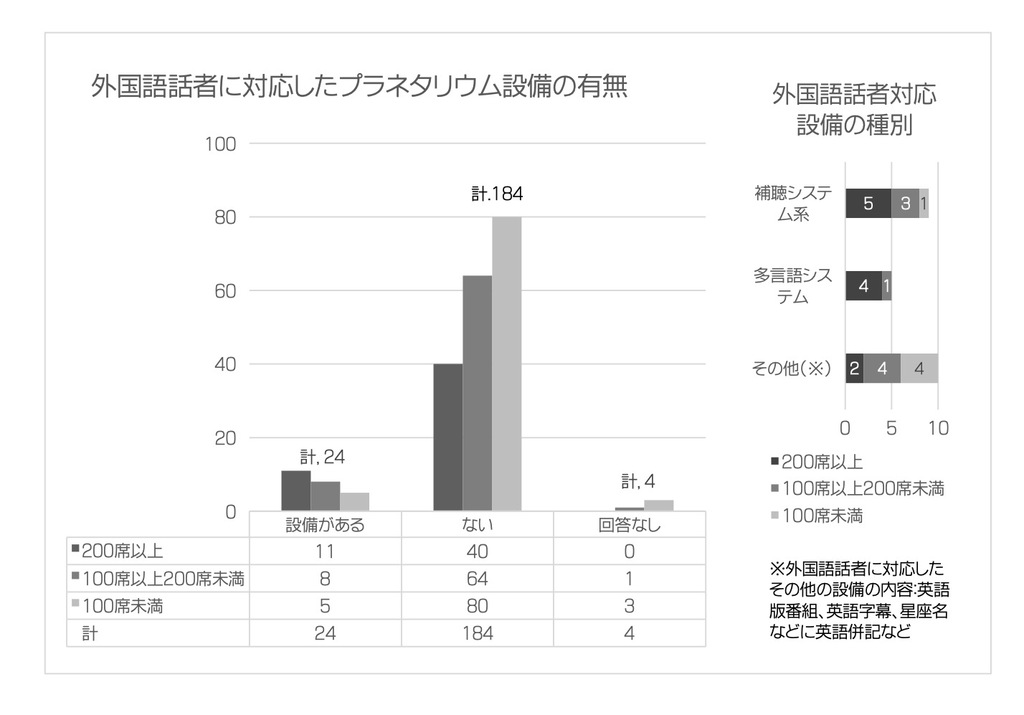

プラネタリウム投影について

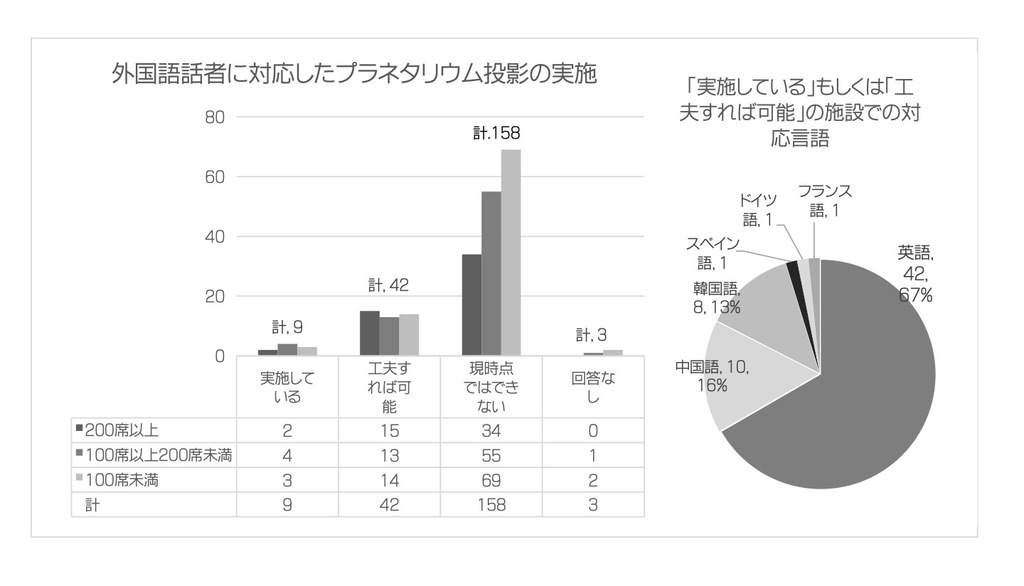

外国語対応 クリックすると大きくなります。

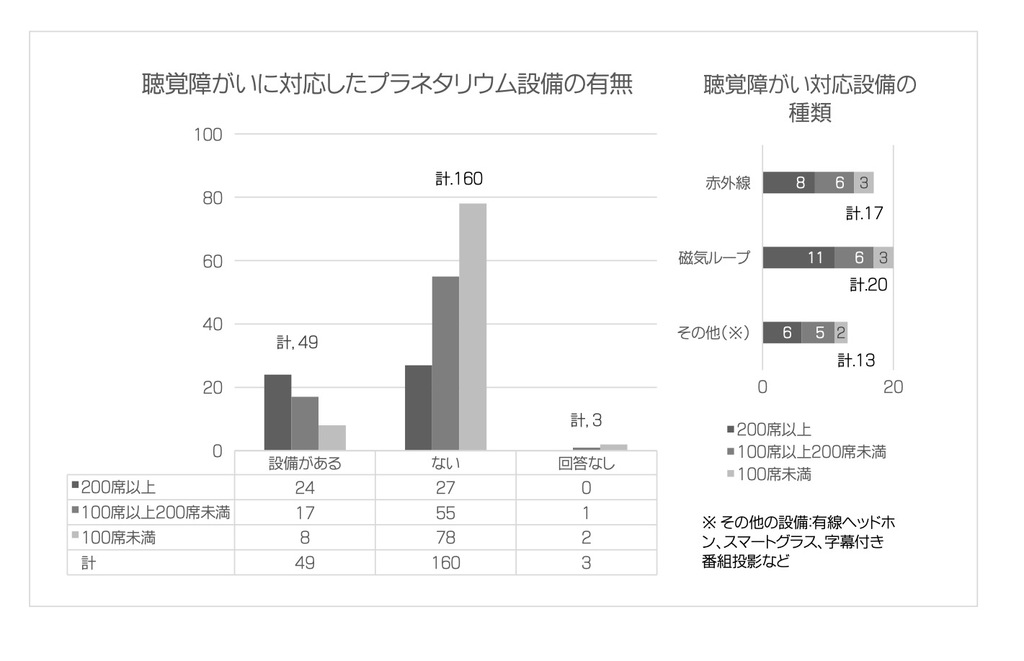

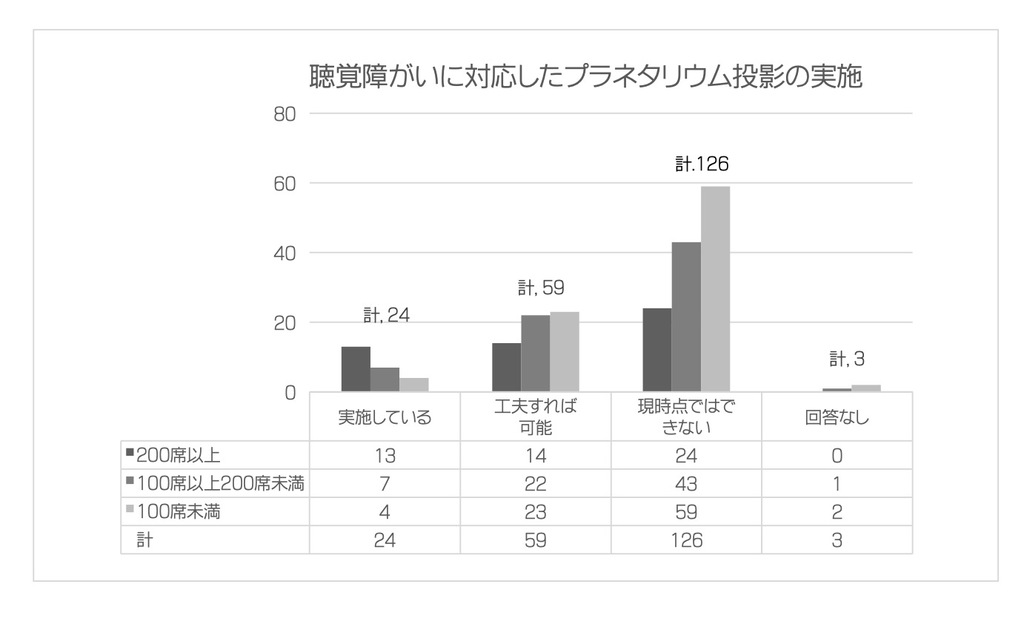

聴覚障がい対応 クリックすると大きくなります。

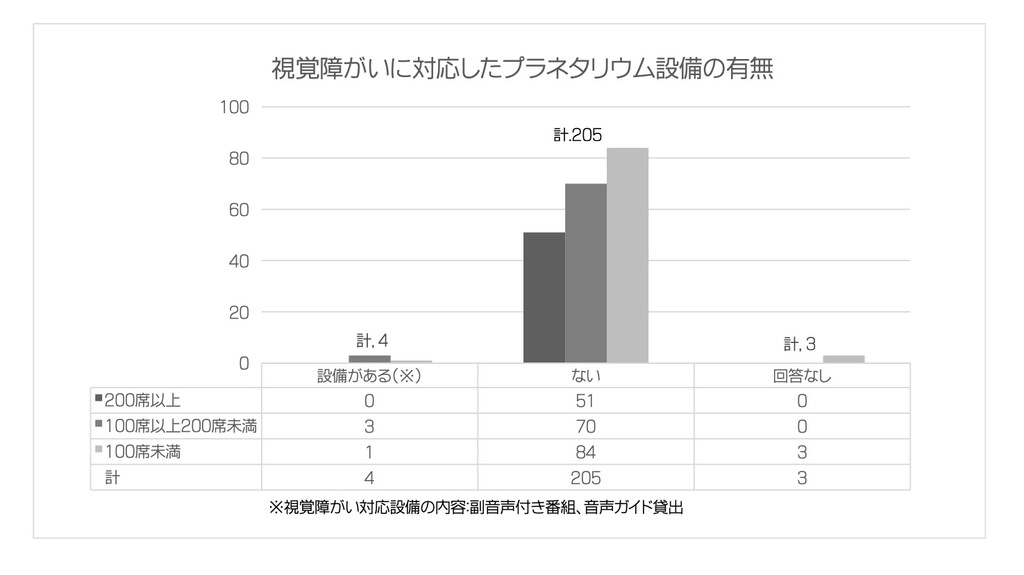

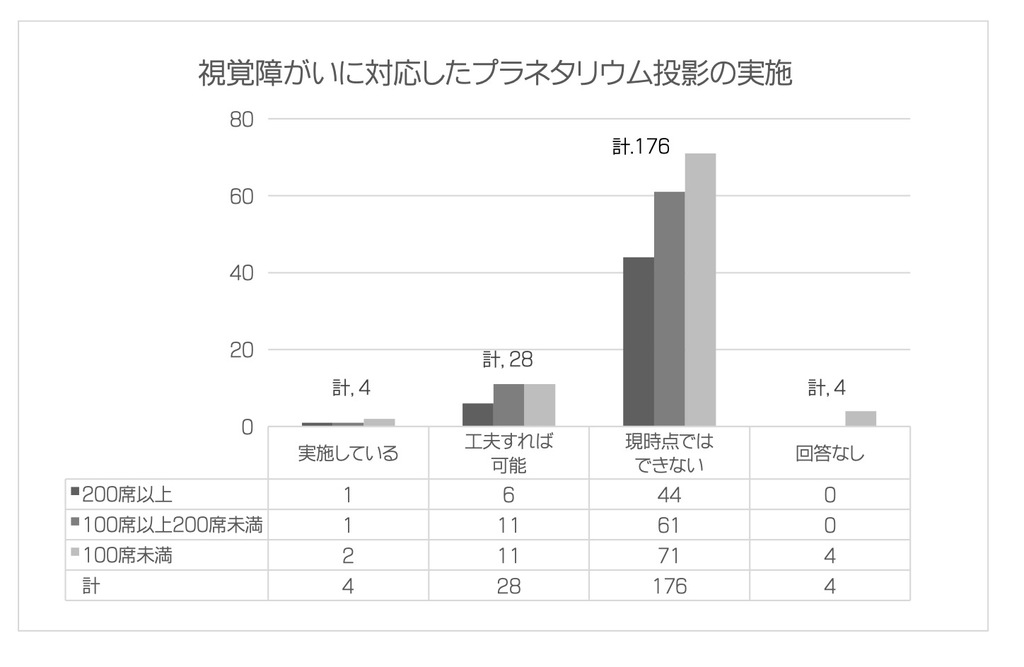

視覚障がい対応 クリックすると大きくなります。

プラネタリウムデータブック2020 2023年3月 発行 日本プラネタリウム協議会 編集 日本プラネタリウム協議会 データブック編集担当 毛利 勝廣 田中 里佳 角田 佳昭 星海堂 日本プラネタリウム協議会ホームページ内 https://planetarium.jp/public/databook/2020

-1024x666.jpg)

-1024x384.jpg)

-1024x502.jpg)

-1024x590.jpg)

-1024x703.jpg)

-1024x981.jpg)

-1024x543.jpg)

-1024x551.jpg)

-1024x552.jpg)

--1024x641.jpg)